Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

La prévention, la formation et la recherche en santé doivent davantage se pencher sur les besoins spécifiques aux femmes, selon le Conseil fédéral.

© ABCreative / Adobe Stock

© ABCreative / Adobe StockS’il y a bien un domaine dans lequel l’égalité entre hommes et femmes reste béante, c’est celui de la santé. Certes, toutes et tous doivent être soigné·es avec les mêmes outils et la même implication, mais les femmes ont des besoins différents de ceux des hommes [1]. Tout d’abord, les unes comme les autres ne sont pas touché·es de la même manière par les maladies. Elles et ils n’adoptent pas non plus les mêmes comportements, ne présentent pas toujours les mêmes symptômes et sont donc exposé·es à des risques différents. « Par exemple, les expertes et experts estiment qu’en Suisse, il faut en moyenne 6 à 9 ans pour diagnostiquer une endométriose. Un tel délai peut entraîner la formation de tissu cicatriciel, ce qu’il faut absolument éviter ». De même, « Les femmes présentant des douleurs dans la poitrine sont 2,5 fois moins souvent adressées au service de cardiologie que les hommes. De manière générale, les maladies courantes sont également moins souvent diagnostiquées chez les femmes. Et ce, bien qu’elles présentent des évolutions similaires, voire plus graves. » [2].

La prise en charge médicale actuelle demeure trop souvent centrée sur le standard masculin. Fort de ce constat, le Conseil fédéral a adopté en mai dernier un rapport mettant en évidence la nécessité d’agir dans ce domaine. Il a mandaté plusieurs services fédéraux pour mettre en œuvre des mesures dans la recherche, la prévention et la formation.

Parmi les bureaux chargés de se pencher sur cette question, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) devra examiner les possibilités pour intégrer davantage les aspects du sexe et du genre dans la mise en œuvre des stratégies Prévention des maladies non transmissibles et Addiction, entre autres tâches.

Le Conseil fédéral souhaite également agir sur le lieu de travail. Pour cela, il a mandaté le Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes et le Secrétariat d’État à l’économie pour actualiser les supports de prévention contre le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel.

Quant à l’Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, il est chargé de contrôler s’il est nécessaire de mieux tenir compte des facteurs liés au sexe et au genre dans la recherche clinique et d’intégrer ces aspects dans les organes et les directives importants.

Mieux soigner les femmes en fonction de leurs caractéristiques biologiques, notamment, est désormais un enjeu de santé publique important.

(Yseult Théraulaz)

[1] A ce sujet, lire notamment : Alyson McGregor, Le sexe de la santé ; Notre médecine centrée sur les hommes met en danger la santé des femmes. Toulouse : éditions érès, 2021, 260 pages ou le compte-rendu paru sur REISO en mars 2022.

[2] Voir la fiche d'information « Comment mieux prendre en compte les besoins des femmes en matière de santé », OFSP, mai 2024, 3 pages.

-

Dans une émission diffusée sur La Première, la sociologue à la HETS-Genève Anne Perriard partage les résultats de sa recherche menée avec Laurence Bachmann, sur le potentiel de cette méthode d’écoute et de compréhension.

© Andrea Tummons / Unsplash

© Andrea Tummons / UnsplashLa communication non-violente, développée dans les années 1960 aux États-Unis, offre une approche unique pour écouter et comprendre autrui. Mais comment fonctionne-t-elle vraiment ? En cette période marquée par des conflits omniprésents, une anxiété environnementale grandissante et des échanges houleux sur les réseaux sociaux, quels enseignements pouvons-nous tirer de cette méthode ?

Les sociologues Laurence Bachmann et Anne Perriard de la Haute École de travail social (HES-SO) de Genève se sont penchées sur ce sujet, explorant son potentiel de transformation individuelle et collective dans un projet de recherche, financée par la FNS.

Ce programme de recherche vise notamment à expliquer le succès du développement personnel en l’analysant de l’intérieur. Il s’appuie sur une enquête empirique portant sur la technique de la communication non violente (CNV). L’enquête qualitative mixte comprend une analyse des techniques de soi décrites dans des ouvrages, des observations participantes dans des stages ou ateliers proposés en Suisse romande et en Californie, ainsi que des entretiens avec des animateurs·trices de stage, des participant·es aux stages, mais aussi des personnes réfractaires à la CNV.

Outre la compréhension des outils de la CNV, le projet vise à identifier les formes de pouvoir liées à la CNV et, finalement, à analyser la complexité des expériences de la CNV par une analyse transversale. En adoptant une approche compréhensive permettant de saisir les processus d’appropriations de ces techniques, cette recherche produira une analyse scientifique de techniques de développement personnel et des processus de transformations qu’elles engendrent, souvent perçus comme de la « magie » par ses adeptes ou de la « manipulation » par ses réfractaires. Dans la continuité des précédents travaux menés par les scientifiques, ce programme soulignera aussi la portée politique de la transformation de soi soutenue par ces techniques.

Le 23 avril, Anne Perriard a participé à l’émission radio Tribu de la RTS, où elle partage sur la communication non-violente et ce qu’elle peut apporter.

(Source : HETS Genève)

Ecouter « Tribu » (RTS La Première)

-

Le projet «Tissons la toile : un modèle de coordination de proximité pour lutter contre l’isolement social des seniors» montre l’importance de l’échelon communal dans le maintien de liens sociaux pour les seniors.

© De Visu / Adobe Stock

© De Visu / Adobe StockDans le contexte du vieillissement de la population et dans la perspective du maintien à domicile, le risque d’isolement social des seniors devient un enjeu prioritaire. Pour prévenir ce risque, il faut agir dans la proximité sur le lien social : le tisser, le renforcer et le maintenir pour faire société en impliquant l’ensemble des actrices et des acteurs concerné∙es.

Menée conjointement par la Haute école de santé et la Haute école de travail social de Genève, dans une volonté d’articulation santé-social, sur mandat et en partenariat avec la Plateforme du réseau seniors Genève, une recherche-action a eu comme objectif d’expérimenter, à l’échelle du quartier de Champel, des modalités de coordination de proximité afin de lutter contre l’isolement social des seniors. La force du dispositif se trouve dans l’intégration, aux côtés des professionnel∙les, des actrices et acteurs informel∙les du quartier qui détiennent une part essentielle de l’expertise de proximité (les commerces, le voisinage, etc.). L’originalité du projet réside dans la création d’un modèle de coordination portant spécifiquement sur la prévention et la lutte contre l’isolement social.

Le projet s’inscrit dans un contexte genevois particulièrement propice. La lutte contre l’isolement social ne peut être menée et dupliquée qu’à une échelle locale, comme celle d’un quartier où les actrices et les acteurs de proximité peuvent s’identifier, tisser des partenariats et des liens de confiance durables et finalement se coordonner. Menée durant deux ans, la recherche montre l’importance de partir du local et de l’existant, car chaque quartier bénéficie d’une riche offre d’actions, de prestations, d’actrices et d’acteurs qui lui est propre. Par conséquent, l’échelon communal est identifié comme le niveau idéal pour pouvoir agir dans la proximité : la commune est experte de son territoire, elle connaît ses habitant∙es et les accompagne dans toutes les étapes de la vie.

(Source : HETS-GE)

En savoir plus (rapport de synthèse et rapport complet de la recherche action)

-

Ouvrage

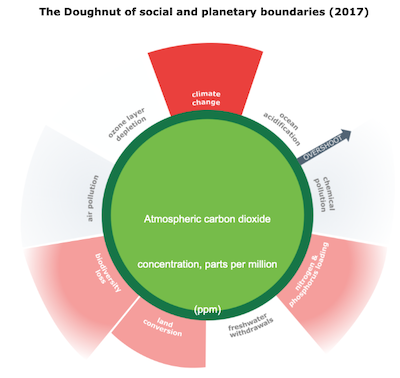

L’économiste anglaise et autrice Kate Raworth a parlé de son modèle du «donut» le 19 février dernier à l’Université de Lausanne. Retour sur une soirée aux réflexions incontournables pour assurer le «vivre ensemble» futur.

Par Jean Martin

Source: https://www.kateraworth.com/doughnut/

Source: https://www.kateraworth.com/doughnut/Le modèle du « Donut » développé par Kate Raworth entend assurer pour tou·tes une existence digne, située entre un plancher social indispensable, répondant aux besoins fondamentaux, et un plafond déterminé par la durabilité écologique. Dans l’activité d’une société, il s’agit donc de respecter les limites planétaires pour ne pas dépasser ce plafond.

Le 19 février, l’économiste anglaise a tenu une conférence à l’Université de Lausanne, dans le cadre de la série de conférences Dubochet. Joignant les actes à la parole, Kate Raworth a présenté par vidéo, évitant ainsi un vol supplémentaire, un exposé novateur, éclairant. L’éloignement n’a rien enlevé à la vivacité du propos de cette personnalité charismatique, sérieuse et souriante, ni au débat qui a suivi. Pour cette deuxième partie, Camille Gilloots, du Centre de compétences en durabilité de l’UNIL, et Julia Steinberger[1], une autrice principale du dernier Rapport du GIEC, étaient également conviées.

L’autrice de l’ouvrage La théorie du donut : l’économie de demain en 7 principes [2] insiste sur l’importance de remplacer le sacro-saint PIB comme étalon de la performance économique, dont elle souligne l’inanité dans les circonstances actuelles [3]. Comme le modèle (néo-)libéral dont il est issu, le PIB — qui comptabilise comme productives, par exemple, les ressources dédiées à la limitation et au traitement des pollutions et autres externalités négatives de l’activité humaine — ne répond pas aux exigences de transparence et surtout de pertinence de notre temps anthropocène. Kate Raworth fustige le fait que la grande majorité des Facultés d’économie et Business Schools restent accros aux lois du marché à l’ancienne, au mantra de l’offre et de la demande, alors qu’il s’agirait de les revisiter en fonction du « donut ». Contre-proposition à la pensée dominante, l’autrice de 53 ans parle de son modèle comme d’une « boussole pour la prospérité ».

Vers une gouvernance participative

À propos des échanges dans un monde globalisé, elle évoque l’« esclavage moderne importé », avec notre exploitation des ressources, humaines et d’autres natures, par rapport au pays du Sud, exploitation qui ne donne pas suffisamment d’attention à l’empreinte carbone liée à ce phénomène. À ses yeux, l’unique mandat de l’économie devrait d’être au service des humains et des sociétés. Face aux doctrines économiques (qui sont une science humaine !) basées pour une part sur des croyances, il importe de prendre conscience que nos façons de penser et cadres de référence ont été formatés par les théories et pratiques du siècle dernier. Son credo : « Nous devons mettre en place un dispositif économique pour le XXIe siècle ».

L’oratrice revendique une société qui avance sur plusieurs fronts vers des modalités de « gouvernance et prise de décisions participative », moyens alternatifs et complémentaires aux rouages de la démocratie parlementaire. Elle cite la mise en place d’Assemblées citoyennes, qui apportent des éclairages différents sur les problématiques qui leur sont soumises, permettant de sortir du cadre (think out of the box), comme l’a montré en France la Convention citoyenne sur le climat. Une expression revient à plusieurs reprises : « Nous voulons de nouvelles manières d’être et de faire qui soient “régénératives’ », c’est-à-dire résilientes et susceptibles de se renouveler sans épuiser les ressources.

En fin de soirée, ce 19 février à Lausanne, ont été présentées les démarches pratiques de l’UNIL dans le sens du donut, pour répondre à la question « Comment guidons-nous toute une communauté académique sur le chemin d’un lieu de vie juste et sûr ? ». L’institution lausannoise a mentionné la création de son Assemblée de la transition, composée de soixante personnes tirées au sort dans la communauté universitaire, qui a siégé un an. Rendu en septembre 2023, son rapport [4] détaille 28 grands objectifs et 146 pistes d’action. (https://wp.unil.ch/assemblee-transition/le-rapport/). Aux côtés de nombreuses initiatives à l’international promouvant le donut dans des milieux et contextes divers, l’économiste anglaise a jugé très encourageant ce qui se fait à Lausanne.

[1] Kate Raworth a d’ailleurs fait référence aux travaux majeurs de Julia Steinberger et de ses collègues sous le titre « Living Well Within Limits ».

[2] Kate Raworth, La théorie du donut : l'économie de demain en 7 principes, Ed. Plon, 2018, 432 pages

[3] Elle suit ainsi Robert F. Kennedy, précurseur qui, peu avant son assassinat en 1968, avait vivement critiqué le PIB : « Pourtant, le produit national brut ne permet pas d'assurer la santé de nos enfants, la qualité de leur éducation ou la joie de leurs jeux. Il n'inclut pas la beauté de notre poésie, l'intelligence de notre débat public. Il ne mesure ni notre esprit, ni notre courage, ni notre sagesse, ni ce que nous apprenons. Il mesure tout en somme, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue ».

[4] Lire le rapport de l’Assemblée de la transition de l’UNIL

-

Les stigmatisations dont restent victimes les mères travailleuses du sexe sont nombreuses. Carine Maradan, collaboratrice scientifique du réseau national de défense des droits et intérêts des travailleur·se·x·s du sexe, décrypte les enjeux.

Carine Maradan © ProCoRe(REISO) Carine Maradan, en fin d’année dernière, ProCore [1] a publié un magazine sur le travail du sexe et la maternité. Dans ce numéro, la stigmatisation dont les femmes travailleuses du sexe (TdS) font l’objet est pointée à plusieurs reprises. Pourquoi l’inconscient collectif considère, encore aujourd’hui, qu’une travailleuse du sexe ne peut pas être une bonne mère ?

Carine Maradan © ProCoRe(REISO) Carine Maradan, en fin d’année dernière, ProCore [1] a publié un magazine sur le travail du sexe et la maternité. Dans ce numéro, la stigmatisation dont les femmes travailleuses du sexe (TdS) font l’objet est pointée à plusieurs reprises. Pourquoi l’inconscient collectif considère, encore aujourd’hui, qu’une travailleuse du sexe ne peut pas être une bonne mère ?(Carine Maradan) Comme l’explique la chercheuse Giovanna Gilges, les images de la « sainte » et de la « putain » sont diamétralement opposées dans nos imaginaires, empreints de religion et de morale. Dans la même idée, une femme ne peut pas être à la fois « mère » et « putain ». Les stéréotypes en lien avec le travail du sexe ont la vie dure. La vision que la société a du travail du sexe est souvent très limitée : une femme qui travaille la nuit dans un « bordel », qui consomme de l’alcool et des drogues. On n’attribue généralement pas aux TdS la capacité de s’organiser et le sens des responsabilités. Je me rappelle d’une femme qui me disait qu’elle était plus présente et disponible pour sa famille en travaillant dans la prostitution qu’en faisant des ménages. Ces propos restent encore difficilement acceptables pour une majorité. À cause du stigmate de la « pute », il est impossible d’être vue comme une « bonne mère ».

Dans une interview, une travailleuse du sexe bulgare parle de l’image qu’elle souhaite donner à sa fille, et de la façon dont elle veut la protéger de ce qu’elle vit par son travail. Est-ce que leur travail et les représentations qui y sont liées sont une pression importante qui pèse sur les épaules de ces femmes ?

Vraiment. La stigmatisation est souvent intériorisée. Des TdS ont honte d’exercer cette profession qui leur permet pourtant de vivre et de subvenir aux besoins de leurs proches. Elles vivent avec la peur d’être « outée » sur internet ou dans l’espace public. La révélation de leur activité peut avoir de graves conséquences pour elles comme la perte de leur logement ou même de la garde de leurs enfants.

© Alex Pasarelu / Unsplash

© Alex Pasarelu / UnsplashCertaines témoignent avoir commencé le travail du sexe après la naissance d’un·e enfant, afin de pouvoir subvenir à ses besoins. Est-ce une situation fréquente ?

Il est difficile de répondre à cette question. Nous n’avons pas de données statistiques, mais comme pour toutes les autres femmes, subvenir aux besoins de ses enfants est une des motivations des TdS à avoir un travail rémunéré. Des personnes choisissent le travail du sexe comme projet temporaire. D’autres car elles n’ont pas beaucoup d’autres options sur le marché par manque de formation, d’expérience professionnelle ou de réseau en Suisse, à cause de leur situation administrative ou leur statut de mère célibataire… Toutes les situations personnelles sont bien entendu différentes.

Le travail du sexe est à la fois une cause, une conséquence et un risque de pauvreté pour les femmes.

Vous soulevez la question de la précarité de ces mères, très souvent issue de la migration. Pourquoi les travailleuses du sexe migrantes sont-elles particulièrement concernées par la pauvreté ?

De manière générale, les femmes migrantes sont surreprésentées dans la population précaire. De plus, les TdS migrantes sont victimes de discriminations multiples liées au sexisme, au racisme, au classisme et à la putophobie. Leur accès à des prestations sociales, aux soins et à la justice s’avère difficile malgré le soutien d’associations spécialisées. Si elles ne sont pas hautement qualifiées, elles ne sont susceptibles de trouver du travail que dans des secteurs mal payés comme le travail du care, le nettoyage ou encore le travail du sexe. Comme mentionné dans le magazine, le travail du sexe est à la fois une cause, une conséquence et un risque de pauvreté pour les femmes.

Une chercheuse évoque les difficultés que rencontrent ces personnes lorsqu’elles se séparent, faisant face aux préjugés de juges souvent « paternalistes et sexistes ». En tant que Réseau national pour les droits des travailleur·se·x·s du sexe, entendez-vous mener des actions pour faire évoluer les mentalités ?

Un de nos objectifs 2024 est justement de développer des lignes directrices contre la stigmatisation des TdS à l’attention des autorités (santé, justice, police, migration, etc.). Des TdS participeront à des ateliers pour apporter leurs expériences et leur expertise. Lors de la publication de ce guide, nous proposerons des temps de sensibilisation aux administrations. Nous espérons que le milieu judiciaire sera sensible à notre offre.

Finalement, le magazine se concentre sur les mères travailleuses du sexe, et ne parle pas de la question de pères travailleurs du sexe. Est-ce parce qu’ils n’existent pas ?

Ils existent, mais sont minoritaires. Nous avons fait le choix rédactionnel de mettre en lumière les mères pour plusieurs raisons. Aujourd’hui, le souci parental et le travail du care incombent encore majoritairement aux femmes. Des enjeux spécifiques sont liés aux conditions de vie et au statut de mère célibataire. Finalement, nous trouvions important de relayer des voix féminines rarement entendues dans l’espace public et médiatique comme celle d’une mère TdS avec un parcours migratoire.

(Propos recueillis par Céline Rochat)

Lire le magazine « Travail du sexe ; La mère, la sainte et la putain », ProCoRe, 2023, 24 pages

[1] ProCoRe est le réseau national qui défend les droits et les intérêts des travailleur·se·x·s du sexe en Suisse. Association d’utilité publique, basée sur les droits humains, politiquement et confessionnellement neutre, ProCoRe s’engage pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des travailleur.euse.x.s du sexe et lutte également contre l’exploitation, la traite des êtres humains et la stigmatisation du travail du sexe. Elle reconnaît le travail du sexe comme un fait social et comme un travail.

-

Dans son premier bulletin de l’année, l’Académie suisse des sciences médicales s’intéresse à l’apport de l’intelligence artificielle (IA) dans la pratique de la médecine, et plus particulièrement en oncologie.

© ipopba / Adobe Stock

© ipopba / Adobe Stock« ll existe (...) des domaines de la médecine dans lesquels le besoin d’assistance par l’IA pour le traitement des données est déjà élevé, et où les capacités humaines ne suffisent plus. » Ces propos d’Andreas Wicki, de l’Université de Zurich, figurent dans un article publié dans le premier bulletin de l’année de l’Académie suisse des sciences médicales (ASSM). L’oncologue y décrypte les apports actuels de l’intelligence artificielle à la pratique de la médecine, notamment là où de nombreuses données doivent être traitées, à l’image de la radiologie et de la génétique, en plus de l’oncologie.

Détaillant d’abord les développements scientifiques engendrant une explosion des données disponibles en cancérologie, le professeur estime que « sans IA, nous ne pourrons pas progresser dans ce domaine à une vitesse raisonnable. Nous devons réfléchir aux instruments d’IA les plus utiles, parmi la palette disponible, pour développer peu à peu des modèles prédictifs qui permettent de prendre des décisions thérapeutiques basées sur des données et des règles. » Puis de mentionner les défis à relever : « Quel que soit l’usage fait de l’IA en oncologie, nous devons prouver par des méthodes scientifiques robustes que son utilisation améliore le sort des patient.e.s atteint.e.s d’un cancer ».

Si le traitement à proposer à un·e personne malade sera toujours plus personnalisé grâce à l’aide de l’IA, il n’est aujourd’hui pas question de laisser à une machine quelque aspect thérapeutique décisionnel. Andrea Wicki précise : « En ce qui concerne le choix thérapeutique, je me suis (...) toujours imaginé que nous allions passer de directives rigides, établies à partir d’études particulières pour toute une population de patient.e.s, à des prédictions dynamiques, basées sur des études et des données, et conçues pour chaque patient.e de manière individuelle. »

Un cadre et des normes pour l’utilisation de l’IA

Le deuxième article de ce bulletin qui aborde la thématique présente ce que le Swiss Personalized Health Network (SPHN) a mis en place pour constituer une « base solide pour les développements émergents de l’IA dans le domaine de la recherche et des soins médicaux ». Ce texte attire notamment l’attention du lectorat sur le fait que « la qualité des modèles d’IA et la pertinence de leurs résultats ne sont que le reflet de la qualité des données mises à disposition de l’algorithme pour son entraînement. »

FInalement, dans son édito, Henri Bounameaux, président de l’ASSM, insiste sur la nécessité de s’emparer des questions et défis liés à l’IA, quels que soient les termes choisis par certain·es pour décrire l’outil (intelligence augmentée plutôt qu’artificielle). Une réflexion sur l'usage de ces machines est aujourd’hui impérative, « ne fût-ce que pour désarmer les craintes de ceux qui anticipent la prise de pouvoir des robots sur l’homme. » L’ancien doyen de la faculté de médecine de l’Université de Genève conclut par un constat général : « L’IA sera ce que nous en ferons. Une évolution avec ses aspects positifs comme (...) en oncologie, et négatifs comme son impact sur l’environnement, son intrusion dans la sphère privée et les risques avérés de son utilisation criminelle (...) »

(Céline Rochat)

Voir le bulletin de l'ASSM 01/2024 contenant l'article « L’intelligence artificielle en oncologie: son potentiel pour le choix des thérapies »

-

Un ouvrage collectif s’interroge sur les normes morales qui guident l’intervention sociale contemporaine, en se basant sur des recherches sociologiques menées dans différents domaines et contextes nationaux.

© HETSL(REISO) Jean-Pierre Tabin, l’ouvrage que vous avez contribué à diriger porte sur « la nouvelle morale de l’intervention sociale ». Sur quoi se base cette « nouvelle morale » ?

© HETSL(REISO) Jean-Pierre Tabin, l’ouvrage que vous avez contribué à diriger porte sur « la nouvelle morale de l’intervention sociale ». Sur quoi se base cette « nouvelle morale » ?(Jean-Pierre Tabin) À l’origine, la politique sociale reposait sur la charité et la compassion. Elle s’appuie aujourd’hui sur de nouvelles normes morales qui se réfèrent parfois au bien commun, parfois à la justice sociale, ou encore à la réduction des inégalités, à la dignité, etc. À partir de ce constat, la question que nous nous posons dans ce livre est de savoir comment ces nouvelles normes morales sont appropriées ou réinterprétées par le personnel du travail social et de l’intervention sociale.

Au terme des recherches contenues dans ce recueil, quels sont les nouveaux défis auxquels l’intervention sociale doit faire face ?

Les analyses proposées dans les quatorze chapitres de ce livre montrent que les personnes en charge de l’intervention sociale ne sont pas toujours en accord avec les normes morales imposées, ni entre elles, ni sur le plan de la légalité, ni avec les institutions pour lesquelles elles travaillent. Les chapitres documentent plusieurs défis : l’impossibilité d’effectuer un travail en adéquation avec les normes morales de l’institution qui les mandate, l’existence de normes contradictoires, ou de normes en opposition avec les valeurs du travail social, etc.

Les politiques sociales à éviter sont celles qui remettent en question le sens du travail effectué, obligent à des bricolages individuels ou collectifs.

Les textes compilés dans ce livre sont issus de recherches menées dans des contextes nationaux très diversifiés. S’il fallait retenir les points forts de l’une ou l’autre politique pour créer une « politique sociale idéale », quels éléments prendriez-vous où ?

Les contextes sont variés, puisque les recherches non seulement se déroulent dans des contextes nationaux différents (France, Suisse, Canada, Maroc), mais encore dans des domaines très différents de l’intervention sociale (vieillesse, enfance, sans-abrisme, services scolaires, chômage, etc.). Les politiques sociales à éviter sont celles qui remettent en question le sens du travail effectué, obligent à des bricolages individuels ou collectifs, parfois en marge de la légalité, et conduisent à l’épuisement professionnel faute de pouvoir penser l’action de manière cohérente.

Vous concluez la présentation de cet ouvrage par l’affirmation : « ce livre invite à ne pas conclure trop vite sur l’émergence d’une nouvelle morale de l’intervention sociale, mais à prendre en compte les tensions normatives et les dilemmes pratiques qu’elle rencontre aujourd’hui. » Quels sont les éléments à lever pour qu’émerge cette nouvelle morale de l’intervention sociale ?

Il paraît plus précis de s’interroger sur les normes morales en tension et leurs métamorphoses, ainsi que sur les rapports de domination qui font que certaines s’imposent au détriment d’autres. Lorsque ces normes entrent en contradiction avec la pratique, il y a des tensions. La non-prise en compte des normes morales des publics concernés est un autre problème qu’il faudrait reconnaître, car c’est une dépossession de la capacité individuelle à décider quel est son propre intérêt.

(Propos recueillis par Céline Rochat)

« La nouvelle morale de l’intervention sociale et ses apories ». Maryse Bresson, Yvette Molina, Jean-Pierre Tabin (dir). L’Harmattan, 2024, 252 pages

-

Créé en France par plusieurs associations engagées dans la prévention et les addictions, un guide vise à compléter la «boîte à outils» des professionnel·les qui travaillent avec des personnes âgées consommant de l’alcool.

Démystifier les préjugés sur la consommation d'alcool et informer sur les réactions à éviter ; Repérer les risques prioritaires ; Adopter les bons réflexes pour sécuriser une situation ; Identifier les ressources et les dispositifs en addictologie sur lesquels s'appuyer : ces quatre objectifs sont ceux visés par la publication du manuel « Intervention auprès des personnes âgées consommatrices d'alcool dans une perspective de Réduction Des Risques (RDR) ». Si le quatrième but ne s’avère que peu utile au lectorat suisse (les ressources figurant dans le guide sont logiquement situées en France), le reste du contenu représente des informations pertinentes également pour les professionnel·les suisses romand·es.

Démystifier les préjugés sur la consommation d'alcool et informer sur les réactions à éviter ; Repérer les risques prioritaires ; Adopter les bons réflexes pour sécuriser une situation ; Identifier les ressources et les dispositifs en addictologie sur lesquels s'appuyer : ces quatre objectifs sont ceux visés par la publication du manuel « Intervention auprès des personnes âgées consommatrices d'alcool dans une perspective de Réduction Des Risques (RDR) ». Si le quatrième but ne s’avère que peu utile au lectorat suisse (les ressources figurant dans le guide sont logiquement situées en France), le reste du contenu représente des informations pertinentes également pour les professionnel·les suisses romand·es.Non voué à se « substituer » aux spécialistes en addictologie, ce document vise à permettre aux professionnel·les qui interagissent quotidiennement avec les personnes âgées et/ou leurs proches aidant·es de se familiariser avec les outils suggérés, dans le cadre d'une approche de réduction des risques liés à l'alcool et d'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.

Créé en collaboration entre diverses associations actives dans le domaine de la vieillesse et de la prévention, ce manuel se base sur les nouvelles recommandations de la Haute autorité santé « Prévention des addictions et Réduction des Risques et des Dommages (RdRD) dans les ESSMS », publiées en novembre 2022.

En complément au manuel, une « fiche repère pour l'intervention auprès des personnes consommatrices d'alcool dans une logique de réduction des risques » est également disponible, offrant une sensibilisation à l'approche générale de réduction des risques liés à l'absorption excessive de boissons alcoolisées.

(CROC)

Voir le manuel « Intervention auprès des personnes âgées consommatrices d'alcool dans une perspective de Réduction Des Risques (RDR) ». France, 2023,19 pages

Voir la fiche repère pour l'intervention auprès des personnes consommatrices d'alcool dans une logique de réduction des risques

-

Dans un rapport paru aujourd'hui, Unisanté met en évidence une vision fragmentée de la santé dans le système de gouvernance actuelle. Forte de ces conclusions, l'ASSM plaide pour l'élaboration d'une loi fédérale sur la santé.

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), qui a élaboré plusieurs prises de position en faveur d’un système de santé suisse plus durable, a mandaté Unisanté pour conduire des travaux d’analyse de la gouvernance du système de santé suisse, évaluer la pertinence d’une loi fédérale sur la santé et faire des propositions de contenu. Unisanté s’est appuyé sur un modèle d’analyse de la performance des systèmes de santé proposé par l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé, ainsi que sur un avis de droit de l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel. Un soutien complémentaire de la Fondation Leenaards a permis de réaliser deux ateliers de travail, dans le but d’enrichir le contenu du mandat par des interactions avec des scientifiques et des acteurs du système de santé de toute la Suisse.

L’Académie suisse des sciences médicales (ASSM), qui a élaboré plusieurs prises de position en faveur d’un système de santé suisse plus durable, a mandaté Unisanté pour conduire des travaux d’analyse de la gouvernance du système de santé suisse, évaluer la pertinence d’une loi fédérale sur la santé et faire des propositions de contenu. Unisanté s’est appuyé sur un modèle d’analyse de la performance des systèmes de santé proposé par l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé, ainsi que sur un avis de droit de l’Institut de droit de la santé de l’Université de Neuchâtel. Un soutien complémentaire de la Fondation Leenaards a permis de réaliser deux ateliers de travail, dans le but d’enrichir le contenu du mandat par des interactions avec des scientifiques et des acteurs du système de santé de toute la Suisse.Système de santé mal adapté aux enjeux futurs

Globalement performant, le système de santé helvétique fait face à de nombreux défis. Des actions concrètes sont déjà nécessaires et deviendront de plus en plus urgentes dans les années à venir pour répondre à ces challenges : citons le vieillissement démographique, la digitalisation, la pénurie de professionnel·les, la garantie de l’accès aux soins, la maîtrise des coûts ou encore les enjeux de durabilité.

Les travaux montrent que la gouvernance actuelle du système de santé suisse dilue les responsabilités auprès de nombreux acteurs. Elle n’offre pas le cadre nécessaire pour garantir que les parties prenantes s’accordent sur des objectifs communs répondant aux besoins en santé de la population et œuvrent à leur réalisation. Le pilotage du système de santé est ainsi de plus en plus questionné, laissant la place à un sentiment de perte de maîtrise et d’un système devenu difficilement gouvernable.

Autres constats, la Constitution fédérale aborde la santé de manière fragmentée et le plus souvent sous l’angle des soins et de la maladie. Témoin des évolutions sociétales et de l’évolution de la médecine, elle a été enrichie au fil du temps par de nouveaux articles, parfois issus d’initiatives populaires. Ce morcellement se traduit actuellement dans un cadre légal en silos thématiques, qui ne permet pas d’appréhender globalement les grands enjeux de santé à venir. Notre système de santé continue d’être principalement régulé par une loi fédérale sur l’assurance-maladie, aucun autre texte légal ne permettant d’ancrer une vision plus large de la santé. Les conséquences directes sont un manque de considération des enjeux majeurs de promotion de la santé et de prévention, et un système qui investit en majorité dans la maladie.

Gouvernance complexe, responsabilités enchevêtrées

Si la santé est constitutionnellement de compétence cantonale, l’analyse montre en réalité un important enchevêtrement des attributions fédérales et cantonales. La question de la bonne articulation des compétences entre les différents niveaux décisionnels se pose et l’organisation actuelle ne permet pas de nommer clairement les responsabilités de pilotage. Les travaux dévoilent d’autres limites, notamment des mécanismes de participation à la gouvernance déséquilibrés : certains groupes d’intérêts disposent de beaucoup plus de pouvoir que d’autres et des associations de patient·es ou de consommateur·trices ne pèsent qu’un faible poids. Enfin, le rapport pointe l’insuffisance du système d’information qui ne permet pas suffisamment de produire des données utiles à la prise de décisions éclairées.

Reposer les bases pour une réforme du système de santé suisse

Dans le contexte actuel, le pilotage du système de santé parait bloqué et dans l’incapacité d’entamer les travaux de fond nécessaires à son adaptation. La gouvernance devrait être revue afin de la rendre plus cohérente et permettre la mise en œuvre d’un système de santé plus durable, capable de répondre aux besoins croissants de santé de la population. La santé devrait être appréhendée de manière globale, en considérant tant la promotion de la santé et la prévention, que les soins.

Selon les résultats du rapport, la proposition faite par l’ASSM, à savoir l’élaboration d’une loi fédérale sur la santé, prend tout son sens et offrirait un cadre adéquat pour établir les futures politiques de santé. Pour être mise en œuvre, l’option d’une modification de la Constitution fédérale parait la plus pertinente. Désormais, l’étude réalisée offre un cadre de réflexion précis sur la gouvernance du système de santé suisse, avec l’espoir de susciter une réflexion politique dans le cadre des réformes de fond indispensables à mener.

(Source : communiqué de presse)

Lire le rapport «Analyse de la gouvernance du système de santé suisse et proposition d’une loi fédérale sur la santé »

-

Policy brief

En comparaison internationale, la durée de l’allaitement est courte en Suisse. Quelles conditions le favorisent et quels sont ses bienfaits pour le nourrisson, la mère, ainsi que l’ensemble de la société ? Un rapport fédéral fait le point.

© Joaquin Corbalan / Adobe Stock

© Joaquin Corbalan / Adobe StockNombre de mères et de spécialistes en médecine sont conscient·es des bienfaits de l’allaitement sur différents plans. Dans la réalité quotidienne toutefois, il n’est pas rare que l’allaitement ne soit pas possible ou (trop) rapidement plus possible pour des raisons extérieures au noyau familial. C’est le cas notamment si une mère qui a repris une activité rémunérée n’est pas soutenue par son employeur ou s’il n’est financièrement pas supportable de consacrer de nombreuses heures à l’allaitement maternel au détriment d’une autre activité.

Convaincues que les avantages de l’allaitement dépassent le seul cadre de la famille, les autrices du policy brief récemment paru, L’allaitement concerne toute la société, formulent plusieurs recommandations. Sonja Merten, membre de la Commission fédérale pour les questions familiales (COFF), et Jordyn Wallenborn, toutes deux de l’Institut tropical et de santé publique suisse, préconisent de faciliter l’allaitement au travail et dans les lieux publics, ainsi que le développement d’une stratégie de communication nationale pour informer les parents, les employeurs et la société en matière d’allaitement maternel et en améliorer l’acceptation. Dans l’objectif de disposer de données exhaustives, elles invitent également à collecter des données auprès de la population au moins tous les cinq ans.

Afin qu’il soit possible de suivre les recommandations en faveur de l’allaitement exclusif, elles invitent à introduire un congé parental de plusieurs mois avec prolongation du congé de maternité.

Questions de société et politique familiale

La COFF est une commission indépendante consultative qui s’engage pour des conditions favorables aux familles. En tant que commission spécialisée, elle fournit aux autorités politiques et administratives des connaissances spécifiques sur la politique familiale. Elle publie régulièrement des policy briefs sur des sujets d’actualité importants pour la vie des familles.

(Source : communiqué de presse)

-

Portée par des associations engagées pour l’enfance, Kidimo est une application ludique conçue en collaboration avec les principaux et principales concernées. Un outil utile pour mieux les sensibiliser à des thèmes parfois complexes.

Les enfants connaissent-ils et elles la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée en 1989 à New York, ainsi que les lois qui les protègent ? Pour donner accès aux plus jeunes au contenu de ces textes qui les concernent, une soixantaine de chercheur·euses et des représentant·es de différentes associations suisses [1] ont élaboré l’application Kidimo.

Les enfants connaissent-ils et elles la Convention internationale des droits de l’enfant, ratifiée en 1989 à New York, ainsi que les lois qui les protègent ? Pour donner accès aux plus jeunes au contenu de ces textes qui les concernent, une soixantaine de chercheur·euses et des représentant·es de différentes associations suisses [1] ont élaboré l’application Kidimo.Ce jeu interactif, codéveloppé avec la participation de 170 enfants âgés de 7 à 13 ans durant un projet de trente mois, passe en revue trois mondes graphiquement différents : celui de la protection, celui de l’encouragement et celui de la participation. Dans chacun de ces univers, le·la joueur·euse crée un avatar personnalisé et résout des quiz, répond à des questions, ou cherche des situations qui vont à l’encontre de ses droits, entre autres. Il ou elle gagne ainsi des points et progresse dans le monde choisit.

Par exemple, un questionnaire à choix multiples demande quels sont les droits fondamentaux des mineur·es. « Avoir le dernier iphone ou ne pas être exclu·e » ? « Manger des kebabs tous les jours ou dormir dans un lit » ? L’ensemble des phases du jeu est disponible en français, en italien et en allemand.

Certaines étapes proposées par l’application sont assez simples, mais d’autres nécessitent une réflexion, voire une discussion avec un adulte pour approfondir le sujet.

Du matériel d'accompagnement pour les professionnel·les

Kidimo est aussi prévu pour les écoles et pour les professionnel·les de l’enfance. L’équipe de projet interdisciplinaire a en effet publié en complément des indications sur la manière dont l’application peut être utilisée dans le contexte scolaire, dans le travail en milieu ouvert avec les enfants ou par les professionnel·les de la protection de l’enfance. Par ailleurs, un guide pratique destiné à aider d’autres organisation à imaginer des offres pour et avec les enfants a été conçu.

(Yseult Théraulaz)

Voir le matériel d’accompagnement

[1] Kidimo a été initié par la Haute école spécialisée de Suisse orientale, par la Haute école pédagogique de Lucerne, par UNICEF Suisse et Liechtenstein. De nombreux·ses partenaires y ont contribué, parmi lesquel·les Pro Juventute, l’Office de l’Ombudsman des droits de l’enfant Suisse, Terre des Hommes Suisse, Integras, éducation21, PACH Pflege- und Adoptivkinder Schweiz, Procap et Pro Infirmis.

-

Les aléas liés au cycle menstruel restent peu pris en considération dans les milieux professionnels. Trois questions à Aline Boeuf, autrice et doctorante à l’Institut de recherches sociologiques de l’Université de Genève.

Aline Boeuf © A.B.(REISO) Aline Bœuf, votre livre s’intitule « Briser le tabou des règles » [1]. Vous êtes donc partie du principe que de nos jours, ce thème est encore peu ou pas abordé en public ?

Aline Boeuf © A.B.(REISO) Aline Bœuf, votre livre s’intitule « Briser le tabou des règles » [1]. Vous êtes donc partie du principe que de nos jours, ce thème est encore peu ou pas abordé en public ?(Aline Boeuf) Lorsque j’ai commencé mes recherches, en 2019, j’avais en effet cet a priori, du moins en ce qui concerne le monde du travail. Mon livre s’intéresse aux menstruations comme un fait social et à la façon dont il est perçu dans le milieu professionnel. J’ai alors constaté que l’on peut parler des règles au travail soit sous forme de blague entre collègues, soit avec son ou sa responsable si la femme connaît un problème de santé lié à cette période du mois. En revanche, les menstruations ne sont jamais abordées comme un fait qui doit être pris en considération par les dirigeant·es et pour lequel des mesures devraient être mises en place.

Des mesures comme le congé menstruel que l’Espagne a adopté en 2023, ou, plus récemment, les villes de Fribourg et d’Yverdon-les-Bains ?

Pas uniquement. Le congé menstruel ne devrait être qu’une solution parmi d’autres. Avant même de penser au monde professionnel, il faudrait améliorer l’éducation dans les écoles et dans les milieux de la formation. Ensuite, il est important également d’effectuer des démarches de sensibilisation auprès des entreprises et de la société. Lorsqu’un directeur ne sait pas ce qu’est l’endométriose et ses conséquences sur la santé d’une employée touchée, comment peut-il comprendre ses difficultés et mettre en place des mesures adaptées ? La répartition des informations sur le cycle menstruel est encore trop genrée. Les hommes devraient aussi être informés et ainsi mieux comprendre ce que vivent les femmes autour d’eux.

En proposant des congés spéciaux ou des assouplissements aux employées dont les règles sont particulièrement handicapantes, existe-t-il un risque supplémentaire de stigmatisation des femmes actives ?

Les effets négatifs pour le corps et l’esprit des variations hormonales auxquelles les femmes sont sujettes, et donc également la période des règles, sont clairement influencés par l’environnement. En permettant à celles qui en ont besoin de réduire leur stress, de leur allouer des moments de repos, voire une salle pour pouvoir s’allonger un moment, les entreprises auraient des employées en meilleure santé. D’un point de vue strictement économique, cela augmenterait leur productivité.

(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)

Six pistes d'actions pour faire évoluer les mentalités

Issu d’une enquête menée durant trois ans, Briser le tabou des règles explore de manière étendue la question des menstruations, que chaque femme « connaît en moyenne pendant plus de six années, en temps cumulé », comme le rappellent Zoé Marsaly et Gisou van der Goot dans la préface de l’ouvrage.

Issu d’une enquête menée durant trois ans, Briser le tabou des règles explore de manière étendue la question des menstruations, que chaque femme « connaît en moyenne pendant plus de six années, en temps cumulé », comme le rappellent Zoé Marsaly et Gisou van der Goot dans la préface de l’ouvrage.Explorant les règles comme un « fait social », puis s’interrogeant plus particulièrement sur la relation entre règles et monde professionnel, Aline Bœuf enrichit son analyse de nombreux témoignages. Avant de plonger dans le chapitre « Vivre ses règles au travail », l’autrice lit le « corps féminin » à travers le prisme des menstruations, puis consacre quelques pages aux premières années du cycle menstruel, de l’avant des ménarches au vécu d’une adolescence rythmée par l’écoulement mensuel de sang.

La question du congé menstruel est notamment discutée dans le chapitre sur les règles dans le milieu professionnel, puis réabordée dans une optique de déconstruction d’un tabou. Dans ses entretiens, Aline Bœuf a interrogé ses témoins sur les remarques ou « blagues » sexistes qu’elles auraient pu rencontrer, à l’image de la fameuse et tristement sexiste question « Qu’est-ce que t’as ? t’as tes règles ? ». Et à ce sujet, l’autrice indique que, de manière générale, les menstruations, douleurs et syndromes prémenstruels « ne sont plus la cible de moqueries, mais des événements pouvant être vécus, si ce n’est sans, en tout cas avec moins d’appréhension. Les remarques ou blagues sexistes ont donc tendance à se faire plus rare dans l’espace professionnel » (p. 112). Cependant, dans les paragraphes intitulés « Un tabou qui persiste », la doctorante relève que : « Il est encore admis aujourd’hui que les menstruations ne devraient pas être évoquées ouvertement, notamment avec des hommes. » (p.104)

L’autrice consacre un chapitre entier à cette nécessité de « Déconstruire le tabou », qui passe selon elle et comme elle le mentionne dans l’interview donnée à REISO, par une meilleure éducation à la santé sexuelle. Elle cite aussi la lutte contre la précarité menstruelle, la libération de la parole en ligne et dans les librairies, ainsi qu’une nécessaire posture bienveillante des professionnel·les de la santé aux mesures visant à ouvrir les esprits. Elle insiste encore sur le fait que casser ce tabou passe également par une autre implication des hommes, qui doivent être inclus dans les conversations portant sur les règles « et plus largement sur la santé sexuelle et la contraception. (...) Ces représentations (notamment dans les films et les séries où les hommes ne sont jamais impliqués dans ces sujets, ndlr) ont des effets néfastes : elles perpétuent l’idée qu’il est normal de considérer que la santé des femmes ne concerne pas les hommes et que ces derniers n’ont donc pas à s’impliquer dans ces questions » (p. 157) Et Aline Bœuf d’interpeler directement les hommes, pour les inviter à se questionner et s’informer sur les enjeux liés au cycle menstruel.

En conclusion du résultat de son enquête, la chercheuse énonce six actions à relever « pour briser le tabou des règles », dont le congé menstruel, qui « est bien plus qu’une mesure socialement et médicalement efficace. Il est également symbolique et politique (...) ». Des mesures qui, en réalité, portent sur de plus larges enjeux liés à la place des femmes, aujourd’hui, dans la société occidentale.

(Céline Rochat)

[1] « Briser le tabou des règles », Aline Bœuf, Lausanne, EPFL press, septembre 2023, 192 pages

-

Mieux préparer la sortie des personnes détenues, accentuer la lutte contre la récidive: développée de manière participative, la stratégie vaudoise réinsertion 2030 mise sur de nouvelles prestations d’accompagnement et de formation.

© Etat de Vaud

© Etat de VaudLe Canton de Vaud renforce son action dans le domaine de la réinsertion des personnes détenues, un pilier essentiel de la politique pénitentiaire. Ainsi, la nouvelle stratégie 2030 vise à la fois le maintien du lien vers l’extérieur durant la détention et une meilleure préparation à la sortie. Cette politique de réinsertion en milieu carcéral se développe sur trois volets : le développement des outils et des prestations d’accompagnement et de formation, la création d’infrastructures pénitentiaires pensées pour la réinsertion, ainsi que le renforcement de la coordination interne.

Convaincu qu’une réinsertion qui porte ses fruits doit être ancrée dans les réalités du terrain, le Service pénitentiaire (SPEN) a impliqué à la fois les collaborateurs·trices et les personnes détenues dans l’évaluation des besoins. Une vaste enquête a ainsi confirmé la nécessité de renforcer cet axe essentiel de la politique carcérale afin que chaque individu en détention puisse (re)trouver une place dans la société.

Il est ainsi prévu de travailler sur les compétences sociales — notamment via des cours de gestion des émotions et de communication non-violente, ainsi que l’organisation de groupes de parole —, le travail sur le délit, la formation et la préparation à la sortie. Le Canton continue par ailleurs de développer la justice restaurative en partenariat avec le Swiss RJ Forum et l’Association pour la justice restaurative en Suisse (AJURES).

Nouvelles mesures et infrastructures adaptées

Parmi les principales nouveautés mises en place, le « Programme individuel » doit accompagner la personne détenue tout au long de son parcours carcéral. Il est ainsi visé d’offrir une meilleure continuité entre les établissements, et ce dès les premiers jours, que ce soit en exécution de peine ou en détention avant jugement.

En parallèle, le SPEN développe ses ateliers de production autour d’activités utiles et formatrices, à l’image de la fabrication des plaques d’immatriculation vaudoises, lancé à la fin de l’année 2023 et opérationnel dès le 1er mars prochain. De nouveaux cours sur les compétences transversales ainsi que des formations visant à réduire la fracture numérique sont également déployés depuis l’automne 2023.

La stratégie réinsertion s’appuie également sur des infrastructures pensées pour la formation, la socialisation et le maintien du lien avec l’extérieur. La stratégie réinsertion 2030 prévoit des adaptations de l’existant, comme la future cellule numérique qui a pour objectif d’autonomiser la personne détenue dans ses démarches, maintenir les contacts avec l’extérieur et permettre la formation à distance. Les futures constructions dotées d’espaces dédiés à la réinsertion, comme c’est le cas des projets de la Nouvelle Colonie et de la prison des Grands-Marais, s’inscrivent également dans cette stratégie prioritaire du Conseil d’État, inscrite au programme de législature 2022-2027.

Dans le souci de mettre en œuvre cette politique de manière harmonisée et sur l’ensemble des établissements, le SPEN a renforcé la coordination dans ce domaine avec la création de postes dédiés dans chaque établissement pénitentiaire et, en novembre 2023, la nomination d’une cheffe de service adjointe chargée de la réinsertion.

(Source : communiqué de presse)

Voir la brochure « Favoriser une existence sans délinquance ; Comment améliorer la réinsertion des personnes en détention ? », SPEN, novembre 2023, 4 pages

-

Un podcast proposé par la RTS s’intéresse aux séquelles psychiques qui affectent celles et ceux qui œuvrent, à l'international, auprès de populations précarisées.

Être exposé·e à la souffrance d’autres personnes (voire subir soi-même un traumatisme), être privé·e de voir sa famille pendant de longues semaines, et travailler dans des conditions sécuritaires tendues font malheureusement souvent partie de la vie des travailleur·euses humanitaires, dont la santé mentale se trouve fragilisée par tous ces éléments. Un des épisodes du podcast Dingue de la RTS s’intéresse à ces fonctions si éprouvantes.

Être exposé·e à la souffrance d’autres personnes (voire subir soi-même un traumatisme), être privé·e de voir sa famille pendant de longues semaines, et travailler dans des conditions sécuritaires tendues font malheureusement souvent partie de la vie des travailleur·euses humanitaires, dont la santé mentale se trouve fragilisée par tous ces éléments. Un des épisodes du podcast Dingue de la RTS s’intéresse à ces fonctions si éprouvantes.Séb*, un Genevois parti plusieurs fois en mission sur le terrain, livre son expérience. Il évoque un traumatisme qui l’a poursuivi pendant plus de dix-huit ans, après avoir été témoin forcé d’un viol. Il reconnaît n’être pas parvenu à surmonter cette épreuve qui lui a inculqué un fort sentiment de culpabilité, n’ayant pas pu empêcher les abus, ni porter secours aux jeunes victimes. Après ce traumatisme, ce père de famille a pris énormément de poids. Il s’est muré chez lui, en proie à des angoisses à répétition, jusqu’à ce qu’il parvienne à demander de l’aide auprès d’un spécialiste.

Pierre Bastin, psychiatre à Genève et ancien consultant à l’OMS et au CICR, explique que les travailleur·euses humanitaires « ont une santé mentale moins bonne ». Ces personnes sont particulièrement sujets aux dépressions, à l’anxiété, et au stress. Ils et elles peuvent plus facilement adopter des conduites à risque, abuser de substances ou développer un trouble du comportement alimentaire, comme ce fut le cas pour Séb. Leur prise en charge est cependant semblable à celle des non-humanitaires.

Pour les personnes travaillant sur le terrain, un stress post-traumatique existant peut être traité avec des thérapies adaptées, comme l’hypnose, l’EMDR (une technique qui s’appuie sur le mouvement des yeux) ou encore la thérapie de reconsolidation. Cette dernière approche, qui a été très efficace pour Séb, s’appuie sur le souvenir du traumatisme et vise à dissocier les symptômes physiques des réminiscences stressantes.

Cet épisode de Dingue explique en détail la renaissance de l’ancien travailleur humanitaire. Un épisode intéressant et qui redonne de l’espoir aux personnes confrontées à des troubles mentaux liés aux traumatismes et à leur entourage.

(Yseult Théraulaz)

Un podcast dédié à la santé mentale

Dingue est un podcast de la RTS dédié à la santé mentale. A travers ses entretiens avec des personnes atteintes de troubles mentaux et des spécialistes, le journaliste Adrien Zerbini fait entendre des récits de vies singulières et aide à mieux comprendre les vulnérabilités mentales. Dans les derniers épisodes publiés, le TDAH, la thérapie cognitivo-comportementale ou encore la rechute dépressive ont été abordées.

Ecouter l'épisode « Humanitaire, un métier de dingue » (35 minutes)

-

L’UNICEF publie un mode d’emploi pour aborder la question des conflits armés avec les plus jeunes. Des outils utiles pour ne pas éluder la question, tout en évitant de leur faire peur.

© UNICEFLes enfants posent des questions sur tout. Si certaines de leurs interrogations font sourire, comme de savoir pourquoi les chiens ne parlent pas, d’autres traduisent une réelle inquiétude, à l’image de toutes les questions en lien avec la guerre. Et à l’heure où des bombes explosent aux quatre coins du monde, l’actualité est propice à ce que les plus jeunes soient confronté·es, volontairement ou pas, à des informations sur les conflits en cours. Afin de donner des clés pour répondre aux questions liées à cette thématique, l’UNICEF publie une brochure gratuite explicative très concrète et succincte.

© UNICEFLes enfants posent des questions sur tout. Si certaines de leurs interrogations font sourire, comme de savoir pourquoi les chiens ne parlent pas, d’autres traduisent une réelle inquiétude, à l’image de toutes les questions en lien avec la guerre. Et à l’heure où des bombes explosent aux quatre coins du monde, l’actualité est propice à ce que les plus jeunes soient confronté·es, volontairement ou pas, à des informations sur les conflits en cours. Afin de donner des clés pour répondre aux questions liées à cette thématique, l’UNICEF publie une brochure gratuite explicative très concrète et succincte.Destiné aux parents et à toutes celles et ceux qui sont en relation avec des enfants, cette fiche d’informations « Parler de la guerre » fournit neuf conseils faciles à suivre. Parmi ceux-ci figurent les recommandations de ne pas anticiper les éventuelles peurs. L’organisation encourage les adultes à commencer par se renseigner sur ce que l’enfant sait déjà, et ce qu’il ou elle a réellement envie de comprendre ou de savoir. Chaque petit·e étant différent·e, il est inutile de trop en dire s’il·elle n’en ressent pas le besoin.

L’UNICEF conseille également de prendre au sérieux les sentiments de l’enfant. Même si le conflit se déroule loin de son domicile, la jeune personne peut se sentir réellement menacée. L’adulte se doit de l’écouter et de lui expliquer la situation en choisissant des propos qui diffèrent d’un âge à un autre.

La brochure met par ailleurs en garde contre l’énonciation de généralités, qui pourraient pousser un adulte à choisir un camp et à un discriminer un autre. Selon l’organisation, l’enfant n’a que faire de ce type de jugement et il n’apporte rien au débat. Dans cette même perspective, elle déconseille aussi de mettre aussi en avant ce que la guerre a permis de positif, comme un élan d’entraide international, ou encore l’histoire épatante d’un sauvetage réussi, entre autres.

Intitulé « Faites attention à la manière dont vous terminez la discussion », le septième conseil précise qu’il importe de conclure en s’assurant que l’enfant est apaisé·e et en lui rappelant qu’il·elle peut rouvrir le dialogue si le besoin se fait ressentir.

(Yseult Théraulaz)

Voir la fiche d’information « Parler de la guerre », UNICEF Suisse et Liechtenstein, 2023, 6 pages

-

Dès l’an prochain, certaines modifications de la loi changent la donne pour les futur·es retraité·es et pour les personnes en situation de handicap, entre autres. Tour d’horizon non exhaustif.

© pasja1000 / PixabayEn 2024, plusieurs modifications de la loi entreront en vigueur et auront un impact sur les assurances sociales. La publication de l'Office fédéral des assurances sociale, Sécurité sociale, y a consacré l'un de ses bulletins, au mois de novembre.

© pasja1000 / PixabayEn 2024, plusieurs modifications de la loi entreront en vigueur et auront un impact sur les assurances sociales. La publication de l'Office fédéral des assurances sociale, Sécurité sociale, y a consacré l'un de ses bulletins, au mois de novembre.En ce qui concerne les seniors, la réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive. Dès le 1er janvier 2024 par exemple, les futur·es retraité·es peuvent anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle.

Par ailleurs, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future.

D’autres changements au niveau de l’AVS surviendront progressivement dans les années à venir.

Pour ce qui est de l’assurance invalidité, les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité. Cela devrait permettre à celles et ceux qui feront une demande en 2024 d’obtenir des rentes plus élevées.

Dans la sphère privée, dès le premier jour de 2024, le régime des allocations pour perte de gain (APG) sera adapté pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à seize semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité.

Enfin, un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

(CHSS/YT)

Lire l'article complet : Sauvain, M. « Assurances sociales, ce qui va changer en 2024 », paru dans Sécurité sociale, novembre 2023

-

Le nouvel épisode du podcast de la Faculté de biologie et médecine de l’Université de Lausanne, «La FBM dans les oreilles», se penche sur la question de la durabilité dans le système de soins.

© FBM / UNILCombien de CO2 émet une consultation médicale ? Alors que l’environnement se trouve menacé par le dérèglement climatique, cette question vient interpeler le système de santé suisse qui émet, tout autant que d’autres secteurs, des gaz à effet de serre. Hôpitaux et cabinets médicaux représentent en effet de grands pollueurs.

© FBM / UNILCombien de CO2 émet une consultation médicale ? Alors que l’environnement se trouve menacé par le dérèglement climatique, cette question vient interpeler le système de santé suisse qui émet, tout autant que d’autres secteurs, des gaz à effet de serre. Hôpitaux et cabinets médicaux représentent en effet de grands pollueurs.Dans le deuxième numéro de son podcast La FBM dans les oreilles, intitulé « Les soins : un accès universel en Suisse sans blesser la planète ? », la Faculté de biologie et médecine (FBM) de l’Université de Lausanne s’est ainsi adressée à Nicolas Senn pour connaître les pistes à suivre en vue de rendre les soins plus durables. Le chef du Département médecine de famille d’Unisanté à Lausanne préconise notamment de miser sur la prévention et sur des soins communautaires pour diminuer le recours aux hôpitaux.

La qualité des soins et l’accessibilité à tous et toutes sont également des aspects importants à prendre en compte lorsque l’on évoque la durabilité du système de santé suisse. C’est le crédo de Marie Méan, maître d’enseignement et de recherche à la FBM, qui s’exprime également dans ce podcast. La docteure fait partie de smarter medecine, une association qui s’engage pour l’amélioration de la qualité des soins qui a pour slogan : « moins, c’est parfois mieux ». En ce sens, diverses mesures vont dans le sens d’une médecine plus durable : encourager les discussions entre médecins et patient·es pour mieux comprendre les traitements proposés, ceux qui sont utiles et ceux qui ne le sont pas, respecter les limites financières et de ressources humaines du système suisse, ou encore améliorer la communication entre équipes soignantes et soigné·es.

Comme exemple concret du « moins, c’est mieux », Marie Méan cite celui de la prescription inutile de benzodiazépines associées à des complications chez les personnes de plus de 65 ans. Prescrites comme somnifères ou tranquillisants, ces molécules peuvent entraîner des chutes chez les personnes âgées et donc entraîner de fâcheuses conséquences pour leur santé.

Cet épisode clair, concis et bien présenté propose aussi une liste des cinq questions que chacun·e devrait se poser quant aux soins reçus ou à recevoir : 1) Existe-t-il plusieurs traitements possibles ? 2) Quelles sont les opportunités et les risques du traitement recommandé ? 3) Quelle est l’ampleur de ces opportunités et de ces risques ? 4) Que se passera-t-il si je ne fais rien ? et 5) Que puis-je faire moi-même pour ma santé ?

Ces interrogations synthétisent une façon de sensibiliser chaque personne aux choix qu’elle peut faire pour améliorer la durabilité de sa prise en charge et éviter ainsi des traitements dont les bénéfices sont discutables.

(Yseult Théraulaz)

Ecouter le podcast « Les soins : un accès universel en Suisse sans blesser la planète ? »

-

La deuxième édition de la brochure sur les droits des personnes LGBT fait état de changements importants. Le point en trois questions à Camille Montavon, docteure en droit et co-responsable de la Law Clinic.

(REISO) La nouvelle version de la brochure « Les droits des personnes LGBT » [1] rappelle que, depuis 2020, le code pénal punit enfin les propos LGBphobes tenus en public. Rien n'était puni auparavant ?

Camille Montavo © UNIGE(Camille Montavon) Avant le 1er juillet 2020, les propos homophobes et biphobes formulés en termes généraux échappaient en effet à la répression pénale. Il était donc possible d’affirmer publiquement que les personnes homosexuelles sont déviantes, par exemple. S’ils visaient une personne déterminée, ces propos pouvaient être sanctionnés en tant qu’atteintes à l’honneur, mais pas spécifiquement comme propos discriminatoires en raison de l’orientation sexuelle. Avec la révision de l’article 261bis du code pénal, ils sont désormais réprimés en tant que tels, c’est-à-dire en tenant compte de cette composante discriminatoire. Avec cette modification de la loi, l’État envoie aussi un message à la société, en déclarant qu’il n’est pas légitime de discriminer des personnes en raison de leur orientation sexuelle.

Camille Montavo © UNIGE(Camille Montavon) Avant le 1er juillet 2020, les propos homophobes et biphobes formulés en termes généraux échappaient en effet à la répression pénale. Il était donc possible d’affirmer publiquement que les personnes homosexuelles sont déviantes, par exemple. S’ils visaient une personne déterminée, ces propos pouvaient être sanctionnés en tant qu’atteintes à l’honneur, mais pas spécifiquement comme propos discriminatoires en raison de l’orientation sexuelle. Avec la révision de l’article 261bis du code pénal, ils sont désormais réprimés en tant que tels, c’est-à-dire en tenant compte de cette composante discriminatoire. Avec cette modification de la loi, l’État envoie aussi un message à la société, en déclarant qu’il n’est pas légitime de discriminer des personnes en raison de leur orientation sexuelle.Ce nouvel article ne protège cependant pas les personnes trans, pourquoi ?

Effectivement, le Parlement a renoncé à inclure l’identité de genre dans la norme, au motif que la notion était trop floue et incompatible avec les exigences de précision de la loi pénale. Ceci est discutable, car l’identité de genre a une assise en droit international et car l’application de l’art. 261bis ne dépend pas d’une définition universelle de cela. L’argument semble donc traduire davantage un manque de volonté politique qu’une difficulté juridique. D’autres pays ont d’ailleurs ajouté ce critère dans leur droit.

Y a-t-il d’autres améliorations juridiques à envisager dans les années à venir pour mieux protéger les membres de la communauté LGBT ?

Au-delà de l’extension de l’art. 261bis CP à l’incitation à la haine et la discrimination fondées sur l’identité de genre, il y a certaines évolutions qui peuvent être envisagées en matière de filiation. Le mariage pour toutes et tous a permis l’accès à procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Si l’enfant a été conçu selon une méthode autorisée en Suisse (une insémination avec don de sperme de tiers), le lien de filiation est automatiquement établi avec les deux mères. Mais si les épouses se rendent à l’étranger pour réaliser leur projet de parentalité, par exemple pour recourir à un don d’ovocyte de l’une à l’autre, seule celle qui donne naissance à l’enfant en Suisse est reconnue juridiquement comme sa mère. L’autre devra l’adopter, après un délai d’une année. Ce délai crée une insécurité juridique et est difficilement justifiable. Sa suppression fera certainement l’objet de débats au Parlement. Par ailleurs, les hommes mariés peuvent adopter, mais ne peuvent recourir à la gestation pour autrui, puisque cette méthode est interdite dans notre pays, comme le don d’ovules.

Les personnes de la communauté LGBT restent particulièrement exposées à différentes formes de discriminations et de violences.

On peut aussi imaginer que se pose la question de la reconnaissance d’un troisième genre à l’État civil. Enfin, l’opportunité d’interdire les thérapies de conversion au niveau fédéral sera vraisemblablement discutée prochainement au Parlement. Ce sont quelques exemples de ce qui peut encore être fait pour améliorer la situation juridique des personnes LGBT, encore particulièrement exposées à différentes formes de discriminations et violences.

(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)

Consulter la brochure D. Carron et al. (dir.), « Les droits des personnes LGBT » (2e édition), Université de Genève, 2023, 175 pages

[1] La brochure est publiée par la Law Clinic sur les droits des personnes vulnérables de l’Université de Genève.

-

Le dernier numéro de la revue Questions au féminin, publication de la Commission fédérale pour les questions féminines, aborde les inégalités financières entre les genres.

Si la définition de « pinkonomics » n’évoque encore rien auprès de beaucoup de personnes, ce phénomène est malheureusement une réalité. Il s’agit du fait que les femmes ne gagnent pas autant de revenus que les hommes et, qu’en plus, ils et elles paient souvent des prix différents pour les mêmes biens ou services (une inégalité également appelée la « taxe rose »).

Si la définition de « pinkonomics » n’évoque encore rien auprès de beaucoup de personnes, ce phénomène est malheureusement une réalité. Il s’agit du fait que les femmes ne gagnent pas autant de revenus que les hommes et, qu’en plus, ils et elles paient souvent des prix différents pour les mêmes biens ou services (une inégalité également appelée la « taxe rose »).Ce concept, ainsi que d’autres, est expliqué en détail dans le dernier numéro de la revue publiée par la Commission fédérale pour les questions féminines (CFQF), Questions au féminin. Consacré à la thématique de l'argent, cette publication fait l’état des lieux des connaissances sur la répartition des revenus et du patrimoine, sur les pratiques et les compétences financières au sein du couple, sur la valeur attribuée à différents travaux, ainsi que sur la pauvreté́ et les dettes. Le dossier est présenté dans une perspective de genre.

Parmi les sujets abordés se trouvent également les thèmes d’indépendance financière des femmes et les obstacles structurels qui lui font barrage. Articles, entretiens et portraits illustrent la situation actuelle en Suisse.

La revue, écrite dans les trois langues nationales et publiée de manière annuelle, propose également neuf infographies pour présenter, d’un simple coup d’œil, ces inégalités.

(Commission du DFI/YT)

-

Celles qui restent est une série de podcasts documentaires qui donne à entendre la voix de la sociologue Sarah Gay-Balmaz, dont la cousine a été tuée par l’homme avec qui elle était en couple.

Justine Chanal © Reportage

Justine Chanal © ReportageLa honte. Le silence. La colère. La peur. La fuite de la réalité. Dans Celles qui restent, Sarah Gay-Balmaz raconte la violence qui emplit la vie d’une famille après un féminicide. L’existence de la jeune femme a en effet été bouleversée, en 2016, par le meurtre de sa cousine. Stacy est morte à Montreux, tuée par son copain, qui s’est ensuite suicidé.

Ce podcast résonne particulièrement avec la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui se déroule chaque année le 25 novembre.

En sept épisodes de 18 minutes, la podcasteuse raconte encore le deuil, la recherche de dialogue et d’espoir face au tabou des violences conjugales, qui se nourrit de honte et de culpabilité. Les épisodes mêlent témoignages intimes et analyses sur l'émergence et la persistence des violences sexistes et sexuelles. Ils sont publiés de manière hebdomadaire, chaque jeudi jusqu’au 14 décembre.

(Céline Rochat, avec communiqué de presse)

Ressources

Besoin d’aide ? Trouver les ressources sur cette page du site violencequefaire.ch, par canton

Actions

Les cantons organisent diverses actions à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, notamment le Canton de Genève et celui de Neuchâtel. Dans le canton de Vaud, une campagne de prévention est lancée pour des relations amoureuses saines et respectueuses. En savoir plus.

-

Rapport de recherche

Afin d’informer les jeunes consommateurs et consommatrices de ce que sont réellement les cigarettes électroniques jetables et de leurs risques, un flyer est à disposition des professionnel·le·s accompagnant ce public.

« Les puffs : c’est quoi ? » C’est la question que pose Unisanté sur un flyer créé en collaboration avec l’Espace prévention La Côte. Le but de ce document est d’informer le public sur ce que représentent réellement les puffs, ces cigarettes électroniques jetables introduites en 2020 sur le marché suisse. Disponibles avec divers arômes (pastèque, ananas, barbe à papa, menthe, etc.) elles sont particulièrement appréciées des jeunes, raison pour laquelle cette affiche de prévention vise avant tout ce public cible.

« Les puffs : c’est quoi ? » C’est la question que pose Unisanté sur un flyer créé en collaboration avec l’Espace prévention La Côte. Le but de ce document est d’informer le public sur ce que représentent réellement les puffs, ces cigarettes électroniques jetables introduites en 2020 sur le marché suisse. Disponibles avec divers arômes (pastèque, ananas, barbe à papa, menthe, etc.) elles sont particulièrement appréciées des jeunes, raison pour laquelle cette affiche de prévention vise avant tout ce public cible.Coloré, clair et concis, ce flyer informe également des effets inconnus des puffs sur la santé humaine, et attire l'attention des jeunes sur le fait qu’elles et ils sont la cible principale des publicités pour ces produits. Il rappelle également que la majeure partie de ces dispositifs électroniques contient un taux élevé de nicotine, engendrant un risque important de créer une forte dépendance.

Documenter le phénomène

Dans les résultats d’une recherche publiés en début d’année 2023, Unisanté constate que 59% des 14-25 ans ont déjà consommé des puffs au cours de leur vie et que 12% en font un usage fréquent. Par ailleurs, près d’un jeune sur cinq affirme utiliser des puffs contenant des taux de nicotine dépassant le maximum légal (20 mg/mL, soit 2%). Le questionnaire a été diffusé sur les réseaux sociaux en août 2022, quelque 1'362 participant·e·s y ont répondu.

Jusqu’à peu, la vente de puffs était interdite aux mineur·e·s dans tous les cantons romands, sauf le canton de Vaud. À la mi-novembre, le Grand Conseil vaudois s'est toutefois prononcé à son tour contre de telles pratiques de vente.

(CROC, avec Unisanté)

Commande gratuite & informations

Il est possible de commander gratuitement le flyer pour le mettre à disposition des professionnel·les, des patient·e·s et de sa clientèle, par courriel.

- Voir le flyer en PDF

- En savoir plus sur les produits du tabac

Lire le rapport de la recherche « Enquête sur l’usage et les représentations des cigarettes électroniques jetables (puffs) parmi les jeunes romand·es », Unisanté, Lausanne, 2023, 51 pages

-

Les préjugés et autres idées reçues qui collent à la peau des personnes recourant à l’aide sociale ont la vie dure. Un podcast de dix épisodes, proposé par l’Hospice général à Genève, entend y couper court.

© Hospice généralIl suffit d’un divorce, d’un décès, d’un licenciement… Il suffit d’un événement imprévu de la vie pour que tout vacille et que l’on n’ait plus le choix de se tourner vers des soutiens étatiques pour subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille. Pourtant, recourir à l’aide sociale demeure une démarche qui n’est pas évidente, notamment en raison des préjugés que cela peut générer auprès de ses interlocuteurs et interlocutrices.

© Hospice généralIl suffit d’un divorce, d’un décès, d’un licenciement… Il suffit d’un événement imprévu de la vie pour que tout vacille et que l’on n’ait plus le choix de se tourner vers des soutiens étatiques pour subvenir à ses besoins ou ceux de sa famille. Pourtant, recourir à l’aide sociale demeure une démarche qui n’est pas évidente, notamment en raison des préjugés que cela peut générer auprès de ses interlocuteurs et interlocutrices.Afin de tordre le cou aux idées reçues, l’Hospice général, en collaboration avec le quotidien Le Temps, publie un podcast intitulé « L’Étiquette ». Cette série de dix épisodes de 16 à 17 minutes donne à entendre le témoignage de bénéficiaires confronté·e·s au jugement des autres, mais aussi à leur propre regard. Cinq numéros sont déjà disponibles : « Le poids des étiquettes », « La brèche », « Vive avec moins », « Dans les méandres administratifs », ainsi que « Ce n’est pas de la flemme ». Ce sujet présente la réalité difficile d’Edilene qui, comme une part grandissante de la population genevoise, travaille dur sans parvenir à joindre les deux bouts. Le reste de la série sera publié de manière bimensuelle jusqu'au 18 janvier 2024.

Différentes problématiques marquent cette série, comme le logement, la santé mentale ou la question du manque d’argent. Par ailleurs, chaque numéro repose sur différentes perspectives : dans « Dans les méandres administratifs », par exemple, la voix de Séraphine, bénéficiaire, croise celle de Laurence, assistante sociale.

(Céline Rochat)

-

En 2022, 85% des personnes de 15 ans et plus vivant en Suisse s’estimaient en bonne santé et 83% se déclaraient heureuses. Mais plus d’un tiers de la population du pays souffre d’un problème de santé de longue durée.

© OFSEn 2022, 21’930 personnes ont été interrogées en Suisse sur leur état de santé et leurs comportements en la matière. Réalisée tous les cinq ans depuis 1992 par l’Office fédéral de la statistique, l’enquête suisse sur la santé permet d’observer les modèles de comportement sur une période de trente ans. Ainsi, malgré la pandémie de Covid-19, il apparaît que la majeure partie de la population suisse continue de s’estimer globalement en bonne santé. En 2022, 85% des personnes interrogées déclaraient être en bonne ou très bonne santé, alors que 3% seulement considéraient leur santé comme mauvaise ou très mauvaise. Même si 13% des personnes considéraient que leur état de santé s’était dégradé avec la pandémie de coronavirus, l’appréciation de l’état de santé général est restée pratiquement inchangée par rapport aux années précédentes.