Pour réunir les savoirs

et les expériences en Suisse romande

S'abonner à REISO

La liste des parutions

-

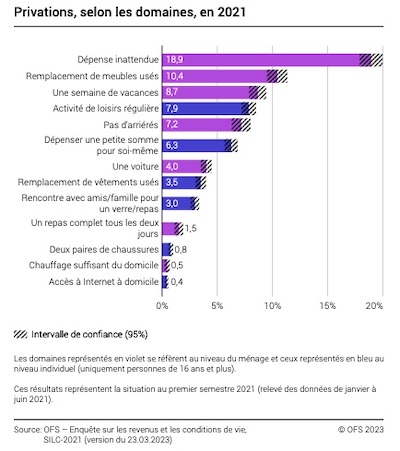

Nouvel indicateur, le taux de privation matérielle et sociale représente la part d'individus devant renoncer à des biens, services et activités sociales pour raisons financières. En 2021, 5,2% de la population en Suisse était concernée.

© DepositphotosLe taux de privation matérielle et sociale est une adaptation du taux de privation matérielle publié jusqu’à présent, qu’il remplace aussi bien en Suisse qu’au niveau européen. En 2021, sa valeur en Suisse (5,2%) était nettement inférieure à la moyenne européenne (11,9%). Parmi les pays voisins, seule l’Autriche affichait un taux inférieur (4,4%). Les valeurs mesurées en Allemagne (9,0%), en Italie (11,3%) et en France (11,4%) étaient en revanche nettement supérieures. Le taux de privation matérielle et sociale était le plus élevé en Roumanie (34,5%) et le plus faible en Suède (3,5%).

© DepositphotosLe taux de privation matérielle et sociale est une adaptation du taux de privation matérielle publié jusqu’à présent, qu’il remplace aussi bien en Suisse qu’au niveau européen. En 2021, sa valeur en Suisse (5,2%) était nettement inférieure à la moyenne européenne (11,9%). Parmi les pays voisins, seule l’Autriche affichait un taux inférieur (4,4%). Les valeurs mesurées en Allemagne (9,0%), en Italie (11,3%) et en France (11,4%) étaient en revanche nettement supérieures. Le taux de privation matérielle et sociale était le plus élevé en Roumanie (34,5%) et le plus faible en Suède (3,5%).Comme jusqu’ici, la forme la plus courante de privation en Suisse réside dans l’incapacité à faire face à une dépense inattendue de 2’500 francs dans un délai d’un mois. Près d’un cinquième de la population (18,9%) vivait dans un ménage qui n’était pas en mesure de le faire.

La statistique considère désormais d’autres domaines, qui servent à déterminer la possibilité de participer à la vie sociale (voir l’encadré ci-dessous). Ainsi, 7,9% de la population a dû renoncer, pour des raisons financières, à des activités de loisirs régulières payantes, 3,5% n’ont pas pu s’acheter de nouveaux vêtements de temps en temps et 3,0% n’ont pas pu se permettre de rencontrer des amis ou de la famille au moins une fois par mois pour manger ou boire un verre.

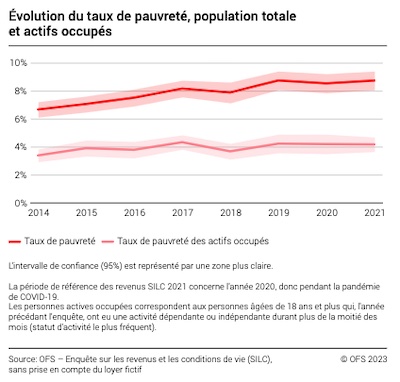

Taux de pauvreté peu affecté par la pandémie

En 2021 (revenus de 2020), 8,7% de la population suisse, soit environ 745’000 personnes, vivaient dans la pauvreté en termes de revenu. Le taux de pauvreté se situait ainsi pratiquement à son niveau d’avant la pandémie (8,5% en 2020 et 8,7% en 2019). Comme les années précédentes, la pauvreté touche plus particulièrement les personnes de nationalité étrangère, les personnes vivant seules ou dans des ménages monoparentaux, ainsi que les personnes sans formation postobligatoire et celles vivant dans des ménages ne participant pas au marché du travail.

Le taux de pauvreté de la population active occupée reste stable depuis 2019, à 4,2%. En 2021, quelque 157’000 personnes ne disposaient pas d’un revenu supérieur au seuil de pauvreté, alors même qu’elles exerçaient une activité rémunérée. En 2021, sa valeur moyenne se situait à 2’289 francs par mois pour une personne seule et à 3’989 francs pour deux adultes et deux enfants. Ces montants doivent couvrir les dépenses quotidiennes (nourriture, hygiène, transports, etc.) et les frais de logement, mais pas les primes de l’assurance-maladie obligatoire. Celles-ci sont préalablement déduites du revenu des ménages, à l’instar des cotisations aux assurances sociales, des impôts et d’éventuelles pensions alimentaires.

Le niveau de vie reste élevé en comparaison européenne

Le niveau de vie général est estimé à partir du revenu disponible équivalent médian, après correction des différences de niveaux de prix entre les pays. En Suisse, ce revenu était 2,7 fois plus élevé qu’en Grèce, 1,5 fois plus élevé qu’en Italie, 1,3 fois plus élevé qu’en France et 1,1 fois plus élevé qu’en Allemagne et en Autriche. Malgré le niveau élevé des prix, la Suisse affiche un niveau de vie supérieur à celui des pays voisins et de la majorité des pays de l’UE. La satisfaction moyenne dans la vie actuelle est aussi relativement élevée en Suisse. Mesurée sur une échelle de 0 à 10, elle a atteint 7,9 en 2021. Seule l’Autriche affichait une valeur plus élevée (8,0).

Des informations sur la méthodologie appliquée ainsi que d’autres résultats sur le nouveau taux de privation matérielle et sociale figurent dans la publication intitulée « Privations matérielles et sociales ».

(Source : communiqué de presse OFS)

Définitions

Une personne est en situation de privation matérielle et sociale si elle est confrontée à un manque, pour des raisons financières, dans au moins cinq des treize domaines de la vie quotidienne dans lesquels la population européenne considère qu’il est souhaitable, voire essentiel, d’être satisfait pour avoir un niveau de vie décent. La privation matérielle et sociale sévère est définie comme un manque dans au moins sept des treize domaines considérés.

Les domaines considérés au niveau du ménage sont les suivant :

- Absence d’arriérés de paiements (factures de loyer ou d’intérêts hypothécaires pour le domicile principal, factures d’eau, d’électricité, de gaz et de chauffage, ainsi que remboursements de crédits)

- Capacité à faire face à une dépense inattendue de 2’500 francs dans un délai d’un mois

- Capacité à s’offrir chaque année une semaine de vacances hors de son domicile

- Capacité à s’offrir un repas composé de viande, de poisson ou d’un équivalent végétarien au moins tous les deux jours

- Capacité à chauffer convenablement son domicile

- Disposer d’une voiture à usage privé

- Remplacer ses meubles usés

Les domaines considérés au niveau individuel sont les suivants :

- Avoir accès à Internet à domicile (y c. smartphone ou tablette)

- Remplacer des vêtements usés par quelques vêtements neufs

- Possession de deux paires de chaussures de la bonne pointure, dont une adaptée à tous les temps

- Dépenser une petite somme d’argent chaque semaine pour soi-même, sans avoir à consulter un autre membre du ménage

- S’offrir régulièrement une activité de loisirs payante

- Se réunir en famille ou entre amis autour d’un verre ou un repas au moins une fois par mois

La pauvreté monétaire est définie selon deux approches : une approche absolue et une approche relative. Ces deux approches ne considèrent que le revenu et ne tiennent pas compte de l’éventuelle fortune (pauvreté en termes de revenu).

Le taux de pauvreté se réfère à un seuil « absolu » : sont considérées comme pauvres les personnes qui n’ont pas les moyens financiers d’acquérir les biens et services nécessaires à une vie sociale intégrée. Le seuil de pauvreté est basé sur les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Il se compose d’un montant forfaitaire pour l’entretien et les frais individuels de logement ainsi que de 100 francs par mois et par personne de 16 ans ou plus vivant dans le ménage pour d’autres dépenses. Le seuil de pauvreté est comparé au revenu disponible du ménage.

Le taux de risque de pauvreté est basé sur un seuil « relatif » : sont considérées comme étant à risque de pauvreté les personnes dont le revenu est sensiblement inférieur au niveau de revenu habituel dans le pays considéré. La pauvreté est donc envisagée ici comme une forme d’inégalité. Par convention, le seuil de risque de pauvreté est fixé par l’Union européenne à 60% de la médiane du revenu disponible équivalent.

Sont considérées ici comme personnes actives occupées les personnes de 18 ans ou plus qui ont exercé une activité salariée ou indépendante pendant la plus grande partie de l’année civile précédant l’interview, c’est-à-dire pendant plus de la moitié des mois de l’année. Sont prises en compte tant les activités professionnelles exercées à plein temps que celles à temps partiel.

La médiane ou valeur centrale partage l’ensemble des valeurs observées, classées par ordre de grandeur, en deux moitiés de taille égale. Une moitié des valeurs se situe au-dessus de la médiane, l’autre moitié au-dessous.

Le revenu brut d’un ménage est la somme des revenus de tous les membres du ménage. Il comprend les revenus d’une activité professionnelle salariée ou indépendante, les rentes et les transferts sociaux, les revenus de la fortune, les contributions d’entretien et les autres transferts réguliers reçus d’autres ménages.

Le revenu disponible des ménages se calcule en déduisant de leur revenu brut les dépenses obligatoires, à savoir les cotisations aux assurances sociales, les impôts, les primes d’assurance- maladie (assurance de base), les pensions alimentaires versées et autres contributions d’entretien régulièrement versées à d’autres ménages.

Le revenu disponible équivalent se calcule à partir du revenu disponible du ménage en tenant compte, au moyen d’une échelle d’équivalence, de la taille et de la composition du ménage : la personne la plus âgée reçoit le coefficient 1,0, chaque personne de 14 ans ou plus le coefficient 0,5, chaque enfant de moins de 14 ans le coefficient 0,3. Cela permet de tenir compte des économies réalisées par les ménages composés de plusieurs personnes.

Pour les comparaisons européennes, le revenu disponible équivalent est exprimé en standard de pouvoir d’achat (SPA), une unité monétaire artificielle qui élimine les différences de niveaux de prix entre les pays. Un SPA permet d’acheter la même quantité de biens et de services dans tous les pays, d’où son utilité pour comparer les indicateurs économiques de différents pays.

Voir la publication « Privations matérielles et sociales », OFS, 2023

-

Défendre une cause dans la rue ou par le lobbying n’est pas la seule façon de la faire avancer. L’aide individualisée est aussi un levier. Le chercheur Jonathan Miaz, co-auteur de « Militantismes de guichet », fait le point.

(Reiso) Qu’est-ce qui vous a incité, vous et les autres auteur·trice·s, à écrire ce livre collectif ?

Jonathan Miaz, chercheur à l'Unil et co-auteur © DR(Jonathan Miaz, chercheur à l’Université de Lausanne) Nous sommes parti·e·s du constat qu’un certain nombre d’associations ou de groupes militants recourent à un mode d’action de guichet en proposant des services individuels à leur public cible. Il peut s’agir de conseil juridique, de soutien psycho-social, d’aide médicale, ou encore de distribution de biens. Si les manifestations de rue, les occupations de lieux, la grève, ou encore le boycott sont des actions classiques des mouvements sociaux qui ont souvent été analysés, notre ouvrage réunit des enquêtes ethnographiques qui portent sur le militantisme de guichet.

Jonathan Miaz, chercheur à l'Unil et co-auteur © DR(Jonathan Miaz, chercheur à l’Université de Lausanne) Nous sommes parti·e·s du constat qu’un certain nombre d’associations ou de groupes militants recourent à un mode d’action de guichet en proposant des services individuels à leur public cible. Il peut s’agir de conseil juridique, de soutien psycho-social, d’aide médicale, ou encore de distribution de biens. Si les manifestations de rue, les occupations de lieux, la grève, ou encore le boycott sont des actions classiques des mouvements sociaux qui ont souvent été analysés, notre ouvrage réunit des enquêtes ethnographiques qui portent sur le militantisme de guichet.Jusqu’à présent, il a été peu étudié comme forme d’action militante par la sociologie des mouvements sociaux. Cela est surtout lié au fait que le guichet est moins spectaculaire et correspond moins à l’idée, peut-être « romantique », que l’on se fait du militantisme. C’est justement l’attention au terrain qui nous a permis d’en voir l’importance aujourd’hui.

En quoi fournir une aide plutôt bureaucratique ou de service s’apparente à du militantisme ?

Les associations et les organisations militantes agissent souvent sur plusieurs fronts. Elles font du lobbying dans la sphère politique, elles organisent des manifestations ou interviennent dans les médias pour sensibiliser le public et elles ajoutent parfois à leur répertoire d’actions un dispositif de guichet. Celui-ci est alors tourné vers les individus. Leur action se situe « sur le terrain », par exemple au niveau de la mise en œuvre des politiques publiques et du droit, ou des services offerts à des populations spécifiques.

En prenant l’exemple des permanences juridiques pour requérant·e·s d’asile, on peut considérer qu’elles mènent la lutte politique sur le terrain du droit et de son application, avec une dimension à la fois individuelle et collective. D’une part, l’aide juridique peut déboucher sur une décision positive individuelle, ce qui a des effets sur la trajectoire de vie de la personne concernée. D’autre part, certaines décisions individuelles ont parfois un effet collectif car elles peuvent faire jurisprudence. Ainsi, la défense juridique permet parfois de transformer le droit d’asile et son application par l’administration. Ces évolutions peuvent être ambivalentes car elles peuvent amener, par la suite, les autorités politiques à durcir le droit d’asile pour « boucher les failles » ouvertes par la jurisprudence.

Le militantisme de guichet sert-il vraiment la cause qu’il cherche à défendre ?

L’impact de ce type d’action est effectivement parfois mitigé ou ambivalent. Le dispositif de guichet peut limiter l’action des organisations militantes au seul niveau individuel et ne pas permettre suffisamment de monter en généralités. Parfois, des victoires individuelles peuvent, à plus long terme, se retourner contre la cause globale. Dans d’autres cas, l’usage qui est fait du guichet par les bénéficiaires ne correspond pas forcément à l’objectif de départ. Cela arrive par exemple lorsqu’un bureau destiné aux femmes qui renoncent à avorter distribue des couches et que les personnes qui en profitent ne sont pas forcément celles qui pensaient mettre un terme à leur grossesse. Le guichet est aussi un outil pour recruter de nouveaux membres et si l’association peut se prévaloir d’un nombre élevé d’adhérent·e·s, cela donne du poids au lobby politique qu’elle souhaite exercer. Enfin, ce type de service à l’individu sert également à faire connaître la problématique qu’il soutient à un plus large public. Aujourd’hui, les actions militantes des organisations s’articulent donc autour de plusieurs axes collectifs et individuels, permettant de mieux défendre les causes qui les animent.

(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)

Martina Avanza, Jonathan Miaz, Cécile Péchu et Bernard Voutat (dir.) « Militantismes de guichet », Ed. Antipodes, 2023, 408 pages

-

Dans le podcast « Faites des gosses », plusieurs expert·e·s abordent des thématiques très diverses qui touchent à la parentalité. Une ressource claire et instructive.

© louiemediaComment ne pas transmettre ses traumatismes à ses enfants ? Pourquoi les enfants aiment les histoires ? Comment surmonter un accouchement compliqué ? Comment prendre confiance dans son rôle de parent face aux injonctions, parfois paradoxales, de l’entourage ? Ces questions et bien d’autres sont abordées dans la série de podcasts Faites des gosses, menée par la journaliste française Marine Revol. Ses interlocuteurs et interlocutrices livrent un éclairage intéressant et novateur sur des problématiques qui touchent les parents.

© louiemediaComment ne pas transmettre ses traumatismes à ses enfants ? Pourquoi les enfants aiment les histoires ? Comment surmonter un accouchement compliqué ? Comment prendre confiance dans son rôle de parent face aux injonctions, parfois paradoxales, de l’entourage ? Ces questions et bien d’autres sont abordées dans la série de podcasts Faites des gosses, menée par la journaliste française Marine Revol. Ses interlocuteurs et interlocutrices livrent un éclairage intéressant et novateur sur des problématiques qui touchent les parents.À titre d’exemple, dans le podcast Comment ne pas transmettre ses traumatismes à ses enfants ?, le psychiatre Serge Tisseron explique comment les non-dits, les secrets de famille d’un parent peuvent affecter les enfants, même les plus petit·e·s. En effet, ils·elles imitent les émotions du parent et sont très dépendant·e·s de ses réactions émotionnelles. Ainsi, si un père est triste dès qu’un avion passe dans le ciel, car cela lui rappelle le décès d’un être cher lors d’un crash, le petit ou la petite va associer l’avion à quelque chose de négatif, sans savoir pourquoi. Cet exemple un peu simpliste reflète ce qui se passe chez les plus jeunes face à des secrets de famille ou des traumatismes qu’ils ressentent chez leurs parents sans les connaître.

Serge Tisseron se montre catégorique : « Parlez, même si l’enfant n’est pas en mesure de comprendre. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à lui parler de ses traumatismes. » Nul besoin de rentrer dans les détails, mais il est impératif de dire les choses afin que l’enfant ne développe pas un traumatisme par « imitation » ou une attitude négative face à des choses qu’il ne comprend pas et qui ne le concernent fondamentalement pas directement.

Faites des gosses permet de trouver des réponses dûment documentées à une partie des questions qui taraudent souvent les parents. Pour chaque épisode du podcast, qu’il touche le sommeil des bébés, l’alimentation, la fatigue parentale, entre autres, des références de livres, d’articles et même de films abordant la même thématique sont proposées.

(Yseult Théraulaz)

-

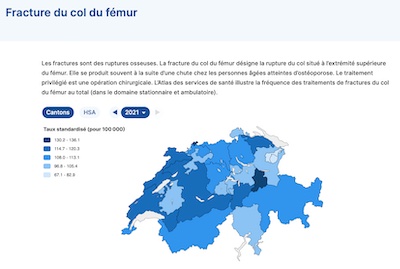

Faire des liens entre une prestation de soin et la région où elle est disponible, ainsi qu’identifier les besoins ou les améliorations nécessaires font partie des objectifs de cet outil interactif.

© Observatoire suisse de la santé

© Observatoire suisse de la santéLe premier Atlas suisse des services de santé a été mis en ligne en 2017 à la suite du travail minutieux de l’Académie suisse des sciences médicales. Sans cesse enrichi et mis au goût du jour, la dernière version de cet outil interactif est disponible depuis ce mois d’avril.

L’Atlas version 2023 mesure plus de cent indicateurs différents en lien avec des prestations fournies par les services de santé en Suisse. Ceux-ci sont regroupés dans seize catégories : cœur, poumons, vaccinations, appareil locomoteur, procédure d’imagerie médicale, entre autres. Pour chacun d’eux, plusieurs sous-sections sont proposées.

À titre d’exemple, lorsque l’on ouvre l’onglet sur l’appareil locomoteur, on peut ensuite choisir entre les fractures du col du fémur, la reconstruction plastique d’un hallus valgus, entre autres. Pour chacune des options proposées, l’Atlas montre, sur la carte de la Suisse, la répartition géographique des traitements. Il fournit également une définition du traitement sélectionné.

Une série de graphiques en lien avec le domaine choisi permet de se faire une idée plus claire de la thématique : traitement stationnaire ou en ambulatoire ; proportions d’hommes ou de femmes ; évolution temporelle, entre autres.

L’Atlas livre ainsi des informations utiles pour la recherche sur les services de santé. C’est un allié de taille pour aider à planifier et à gérer les ressources en fonction des besoins.

(Yseult Théraulaz)

-

Par méconnaissance ou honte, un grand nombre de personnes de plus de 65 ans renoncent à se faire aider par l’État.

Environ 15,7% des personnes de plus de 65 ans vivant chez elles ne demandent pas les prestations complémentaires dont elles pourraient toutefois bénéficier. C’est ce que révèle le deuxième rapport partiel de l’Observatoire national de la vieillesse.

Environ 15,7% des personnes de plus de 65 ans vivant chez elles ne demandent pas les prestations complémentaires dont elles pourraient toutefois bénéficier. C’est ce que révèle le deuxième rapport partiel de l’Observatoire national de la vieillesse.Une analyse de cette enquête a été menée par la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) afin de comprendre les raisons de ce résultat. Elle en a identifié quatre principales.

L’une d’elles est une méconnaissance de l’existence de ces prestations complémentaires. Pour rappel, toute personne dont les rentes AVS ne suffisent pas à couvrir les coûts de la vie a droit à une aide financière de l’État. Elle peut prendre la forme de versements mensuels mais aussi de remboursements des frais de maladie.

Une autre raison qui explique le non-recours est la renonciation volontaire. Les personnes préfèrent s’abstenir de demander les prestations complémentaires, car les démarches administratives sont jugées trop compliquées. La troisième explication mise en avant par l’analyse de la ZHAW est le refus des personnes concernées d’être un fardeau pour l’État et de dépendre de l’argent des autres.

Enfin, la honte ou la peur constituent le quatrième motif de non-recours. Les seniors ne veulent pas être stigmatisés en tant que bénéficiaires de prestations complémentaires ou, lorsqu’ils n’ont pas la nationalité suisse, craignent de perdre leur droit de séjour s’ils les touchent.

Le rapport a montré également que les femmes, les ressortissant·e·s étranger·e·s ainsi que les veufs ou les veuves ou encore celles et ceux qui n’ont pas fait d’études secondaires ou tertiaires constituent l’essentiel des non-recourant·e·s.

(Yseult Théraulaz)

-

Guide déontologique

Comment apporter un soutien non moralisateur aux personnes âgé·e·s en proie à des problèmes de dépendances ? La réponse dans une brochure spécifique.

Les patient·e·s âgé·e·s en proie à des problèmes de dépendance représentent un public toujours plus important pour les professionnel·e·s des addictions. La faute à une expérience de vie qui s’allonge et à une multiplication des addictions possibles (jeux d’argent, internet, substances, entre autres).

Les patient·e·s âgé·e·s en proie à des problèmes de dépendance représentent un public toujours plus important pour les professionnel·e·s des addictions. La faute à une expérience de vie qui s’allonge et à une multiplication des addictions possibles (jeux d’argent, internet, substances, entre autres).Afin de mieux les encadrer et de leur apporter écoute et soutien, le guide d’éthique professionnelle à l’intention des médecins de famille et des médecins en institution, élaboré par la Fachverband Sucht (Fédération des addictions) et le Groupement romand d'étude des addictions, vient d’être traduit en français.

Cette brochure explique ainsi que : « l’établissement d’un concept (plus fréquent dans les institutions) pour l’accompagnement des personnes âgées souffrant d’une addiction protège les patient·e·s contre un traitement arbitraire, les médecins et le personnel soignant contre le stress moral ou la répression, et facilite la prise de décision. »

Mieux connaître la problématique des seniors pris dans l’engrenage des dépendances, mieux cerner les enjeux de santé qui se cachent derrière ces situations particulières, en parler ouvertement sans user d’un ton moralisateur font partie des pistes présentées dans ce guide.

Impliquer les proches, demander de l’aide à des spécialistes des addictions et laisser également le·la patient·e faire preuve d’autodétermination font aussi partie des conseils préconisés. Car quelle que soit l’avis du médecin : « (…) la décision de combattre une consommation problématique est finalement toujours du ressort de la personne concernée. »

Une liste de questions « fondamentales introspectives », auxquelles les professionnel·e·s peuvent se soumettre pour mieux gérer les différents cas qu’ils et elles rencontrent est aussi présentée dans cette brochure déontologique. Préserver l’intégrité des seniors étant une des priorités, peu importe l’avis personnel sur les dépendances du médecin qui les traite.

(Yseult Théraulaz)

-

Dossier thématique

Un dossier thématique complet, proposé par une association belge, montre à quel point bouger est bon pour tout le monde. Aperçu.

« Une activité́ physique régulière contribue à une bonne santé physique et mentale. Elle est bénéfique pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, et il n’est jamais trop tard pour devenir plus actif et moins sédentaire et améliorer ainsi son état de santé. Pourtant, 81% des adolescents et 27,5% des adultes ont actuellement un niveau d’activité́ physique inférieur à celui recommandé par l’OMS, ce qui a des conséquences pour eux tout au long de leur vie (…), mais aussi pour (…) la société́ dans son ensemble ». Voilà ce que l’on peut lire dans le Rapport mondial de situation sur l’activité physique 2022 publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Une activité́ physique régulière contribue à une bonne santé physique et mentale. Elle est bénéfique pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, et il n’est jamais trop tard pour devenir plus actif et moins sédentaire et améliorer ainsi son état de santé. Pourtant, 81% des adolescents et 27,5% des adultes ont actuellement un niveau d’activité́ physique inférieur à celui recommandé par l’OMS, ce qui a des conséquences pour eux tout au long de leur vie (…), mais aussi pour (…) la société́ dans son ensemble ». Voilà ce que l’on peut lire dans le Rapport mondial de situation sur l’activité physique 2022 publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).Ce cadre posé, l’association belge Culture&Santé, qui œuvre pour la promotion de la santé, d’éducation permanente et de cohésion sociale, a exécuté un travail minutieux afin de proposer un dossier très complet sur cette thématique. Intitulé Promouvoir l’activité physique : un enjeu pour la santé de toutes et tous, il passe en revue ce qui se fait à travers le monde pour aider les populations à bouger davantage. Il fournit également une grande quantité d’études et d’articles scientifiques sur le sujet, travaux réalisés en France, en Belgique, au Canada, au Luxembourg et en Suisse.

Âge, genre et aménagement du territoire

Parmi les aspects passés en revue dans ce dossier figure celui qui s’intéresse à l’activité physique sous le prisme de l’âge et du genre. Selon le niveau d’éducation, les revenus et la situation professionnelle, les personnes sont plus ou moins actives. « À cette distribution sociale, s’ajoutent des inégalités dans la participation à l’activité́ physique selon d’autres caractéristiques de stratification sociale comme le genre (avec des femmes généralement moins actives que des hommes), l’âge ou l’incapacité́ », lit-on dans le document belge. La pratique sportive des hommes et des femmes est également abordée sous l’angle des inégalités.

Un autre chapitre intéressant concerne l’aménagement du territoire, vu comme un levier pour lutter contre la sédentarité et favoriser la mobilité douce. « Les interventions en environnement bâti sont prometteuses pour accroître la pratique d’une activité́ physique de loisirs. Les interventions qui ont démontré́ de bons résultats sont celles liées à la construction de nouveaux parcs ou à la rénovation des parcs existants et à l’aménagement du territoire (…) », précise le dossier. Agir sur la densité des quartiers, sur le réseau de routes et de pistes cyclables peut vraiment faire la différence.

Les multiples chapitres ainsi que la grande quantité de références permettent de mieux comprendre les enjeux de l’activité physique sur la santé de la population et donnent des exemples concrets de ce qui se fait dans plusieurs pays.

(Yseult Théraulaz)

Consulter le dossier thématique «Promouvoir l’activité physique: un enjeu pour la santé de tous et toutes». Association Culture&Santé, Belgique, 2022, 45 pages.

-

Dictionnaire

Désormais accessible en ligne, le Dictionnaire de politique sociale suisse décrit, en 251 contributions, les formes, les objectifs et les effets, ainsi que les liens historiques, économiques, sociaux et juridiques de la politique sociale.

Grâce à la plateforme en ligne « dictionnaire-politiquesociale.ch », les 251 contributions sont désormais à la disposition d'un large public. Pas moins de 245 expertes et experts suisses et étranger·ère·s ont été sollicité·e·s pour la rédaction de ce Dictionnaire de politique sociale suisse. La publication est parue en 2020 en allemand et en français sous la direction de l'Association suisse de politique sociale (ASPS).

Dans les 251 contributions, cette publication associe de manière claire des connaissances scientifiquement vérifiées et avérées à l’expertise de professionnel·le·s dans les différents champs touchant à la politique sociale. Grâce à cette conception, le Dictionnaire de politique sociale suisse est devenu une source de connaissances indispensable pour les chercheuses et chercheurs, les étudiant·e·s, les professionnel·le·s, les médias et les responsables politiques.

La plateforme « dictionnaire-politiquesociale.ch » obéit à cette conception et constitue un excellent instrument de travail pour les professionnel·le·s au quotidien, les études, l'enseignement et la recherche. Sous la forme d'entrées scientifiquement fondées, contextualisées et mises en perspective, il est possible d'accéder à un large éventail de domaines de la politique sociale. Ainsi, outre des contributions sur l'action sociale ou la sécurité sociale, on trouve également des références au logement, à la santé ou à la sexualité. Les références historiques, économiques, sociales et juridiques de la politique sociale y figurent également. Les domaines les plus divers de la vie, de la petite enfance à la vieillesse, sont examinés sous l'angle des questions de politique sociale.

Une fonction de recherche par mots-clés est disponible. Tous les articles peuvent être référencés individuellement. Cette plateforme offre une source d'information fondée et fiable sur toutes les questions de politique sociale et de société.

À l'avenir, une commission de rédaction sera responsable de la mise à jour, du développement et de l'assurance qualité du dictionnaire. Les membres de la commission de rédaction seront recruté·e·s de manière à représenter les différents domaines sociopolitiques et les régions linguistiques.

(Source : communiqué de presse)

-

L’édition européenne de The Conversation a publié un podcast, en anglais, pour réfléchir aux conséquences de la sous-représentation de certains groupes sociaux dans la recherche médicale.

© Depositphotos« Une taille unique de vêtements ne sied pas à tout le monde ». C’est avec cette métaphore — plus largement développée dans l’article —, que les créateurs de l’édition du 9 février 2023 du podcast « The Conversation Weekly » résument les enjeux liés à la recherche médicale. Dans ce programme, Jennifer Miller, professeure de médecine à l’université de Yale, Julia Liu, professeure à l’école de médecine de Morehouse, et Keith Yamamoto, de l’Université de Californie à San Francisco énumèrent les conséquences pour la santé des individus, du manque de diversité dans la recherche.

© Depositphotos« Une taille unique de vêtements ne sied pas à tout le monde ». C’est avec cette métaphore — plus largement développée dans l’article —, que les créateurs de l’édition du 9 février 2023 du podcast « The Conversation Weekly » résument les enjeux liés à la recherche médicale. Dans ce programme, Jennifer Miller, professeure de médecine à l’université de Yale, Julia Liu, professeure à l’école de médecine de Morehouse, et Keith Yamamoto, de l’Université de Californie à San Francisco énumèrent les conséquences pour la santé des individus, du manque de diversité dans la recherche.Tous trois rappellent que celle-ci s’est basée, jusqu’à récemment, quasi uniquement sur des hommes blancs, jeunes et en bonne santé ; Elle n’a que peu compté, dans les panels de recherche, des femmes et des personnes de couleurs. Pour la première catégorie, cela peut s’expliquer en partie par les lignes directrices de la US Food and Drug Administration, édictées en 1977 : ces textes ont banni la participation des femmes en âge de procréer aux essais cliniques.

En ce qui concerne les personnes afro-descendantes, ce manque de représentativité découle, selon la chercheuse Julia Liu, d’un « mythe, en médecine, qui veut que les personnes noires n’aiment pas participer à la recherche médicale en raison des abus que le système médical américain leur a infligé, comme la fameuse expérience Tuskegee » [1]. Pourtant, Julia Liu témoigne que la majorité des personnes noires auxquelles elle a proposé de prendre part à des essais cliniques ont accepté.

S'il existe une prise de conscience de la nécessité, pour la recherche médicale, d'être plus inclusive, seules 4% des études américaines récentes sont basées sur un échantillon représentatif de la population, selon Jennifer Miller. L'enjeu ? Que les traitements médicaux soient adaptés de manière plus pointue et plus efficace à celles et ceux qui les prennent.

Genre et médecine en Suisse

En Suisse, la question d’intégrer la notion de genre, notamment, dans les études et la recherche est également en cours : un nouveau référentiel pour les études de médecine basé sur les compétences existe depuis 2017 [2]. « Un certain nombre des compétences sont en lien avec le genre, ainsi que d’autres diversités, comme par exemple l’ethnie, l’âge, les aspects culturels ou l’orientation sexuelle. Toutefois elles sont enseignées de manière incomplète et méritent d’être renforcées », peut-on cependant lire sur la page internet de la Commission de l'égalité de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Face à ce constat, l'institution genevoise a créé, en janvier 2020, un groupe de projet « Médecine, Genre & Equité ».

Autre initiative, celle de la création de la plateforme gems, Gender Education in Medicine for Switzerland. Depuis 2021, elle a pour objectif de « contribuer au renforcement de la justice sociale et à la transformation des stéréotypes et des normes de genre préjudiciables. » [3] Ce projet réunit les différentes écoles de médecine suisses, ainsi qu’une école de soins infirmiers. Les universités de Zurich et de Berne propose un CAS « Sex- and Gender- Specific Medicine » [4]. Enfin, et de manière non-exhaustive, à Lausanne, l’Unité santé et genre d’Unisanté s’intéresse aux différences dans la prise en charge clinique induites par le genre des patient·e·s.

(Céline Rochat)

Ecouter le podcast (en anglais)

[1] Les traductions des citations contenues dans cet article sont celles de l’autrice de cette actualité ; L’étude de Tuskegee sur la syphilis a enrolé quelque 600 métrayers afro-américains pendant plus de 40 ans alors qu’ils avaient été informés d’une durée d’étude de six mois. En outre, ces personnes n’ont jamais été soignée avec de la péniciline. Ce scandale est à la base des principes fondamentaux de la bioéthique sur l’expérimentation humaine aux Etats-Unis. (Source : Wikipédia)

[2] UNIGE, Groupe médecine, genre & équité

[3] https://www.gems-platform.ch/fr/a-propos

[4] https://www.gender-medicine.ch/en/course-program/aims-of-the-cas/

-

Complexe, la relation entre le sans-abrisme et la consommation de drogues figure au centre d’un document édité par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies.

Édité par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, le mini-guide Sans-abrisme et drogues : réponses sanitaires et sociales donne un aperçu des éléments à prendre en considération lors de la planification ou de la mise en œuvre de réponses sanitaires et sociales pour les personnes sans-abri qui consomment des drogues. Il passe en revue les interventions disponibles et leur efficacité, et examine également les implications pour les politiques et les pratiques.

Édité par l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, le mini-guide Sans-abrisme et drogues : réponses sanitaires et sociales donne un aperçu des éléments à prendre en considération lors de la planification ou de la mise en œuvre de réponses sanitaires et sociales pour les personnes sans-abri qui consomment des drogues. Il passe en revue les interventions disponibles et leur efficacité, et examine également les implications pour les politiques et les pratiques.Ce mini-guide fait partie d’un ensemble plus large, qui comprend notamment les Réponses sanitaires et sociales aux problèmes de drogue : un guide européen.

(Source : EMCDDA, European monitoring centre for drugs and drug addiction).

-

Une étude révèle que la majorité des 14 à 25 ans ont déjà testé la cigarette électronique jetable et un·e jeune sur huit en consomme fréquemment. Pour protéger la jeunesse, les réglementations doivent être renforcées.

© UnisantéQuelque 1’362 jeunes de14 à 25 ans ont répondu à un sondage lancé par Unisanté et Promotion santé Valais en août 2022. Les résultats montrent que 91% d’entre elles et eux disent connaître les puffs ; 59% avouent en avoir déjà consommé au moins une fois et 12% en consomment fréquemment, c’est-à-dire plus de dix jours durant le dernier mois. Rappelons que 19% des 15-24 ans fument quotidiennement en Suisse (OBSAN, 2017). Conçu pour un public jeune, l’attrait pour ces cigarettes électroniques jetables repose sur les goûts (63%), l’absence d’odeur de tabac (40%) et la facilité d’utilisation (30%). Elles sont surtout consommées dans les soirées ou les fêtes (59%) et à domicile (40%).

© UnisantéQuelque 1’362 jeunes de14 à 25 ans ont répondu à un sondage lancé par Unisanté et Promotion santé Valais en août 2022. Les résultats montrent que 91% d’entre elles et eux disent connaître les puffs ; 59% avouent en avoir déjà consommé au moins une fois et 12% en consomment fréquemment, c’est-à-dire plus de dix jours durant le dernier mois. Rappelons que 19% des 15-24 ans fument quotidiennement en Suisse (OBSAN, 2017). Conçu pour un public jeune, l’attrait pour ces cigarettes électroniques jetables repose sur les goûts (63%), l’absence d’odeur de tabac (40%) et la facilité d’utilisation (30%). Elles sont surtout consommées dans les soirées ou les fêtes (59%) et à domicile (40%).Accès incontrôlé et fort risque de dépendance

Le sondage met en lumière une autre problématique : les jeunes ont facilement accès aux puffs. Plus de la moitié (54%) relatent avoir acheté leur dernière puff dans un kiosque, sans différence notable entre les cantons ayant restreint ou non la vente de cigarettes électroniques aux mineurs. Par ailleurs, un·e jeune sur cinq rapporte consommer des puffs dont le taux de nicotine, qui peut engendrer rapidement une forte dépendance, dépasse le maximum légal (20 mg/ml). Ces résultats rappellent la nécessité de mettre en place des réglementations et des contrôles visant à protéger la jeunesse.

Conscient·es des risques

Un·e jeune sur deux a déjà été confronté·e à la publicité pour des puffs, majoritairement sur les réseaux sociaux. Les 14-17 ans y sont davantage exposé·es que les 18-25 ans. En Valais, la loi sur la santé interdit la publicité pour les puffs dans l’ensemble des lieux qui sont accessibles aux mineur·es, comme les kiosques et les commerces. Dans le canton de Vaud, le Conseil d’État vient de soumettre au Grand Conseil un projet de modification de trois lois afin que les produits tels que la cigarette électronique ou les puffs soient soumis au même cadre légal que les cigarettes conventionnelles et le tabac — la publicité et la vente de ces produits aux mineur·es seront ainsi interdites.

Finalement, les 3/4 des jeunes sont conscient·es des risques pour la santé, du potentiel de dépendance et de l’impact environnemental des puffs. Parmi les consommateurs·trices, 2/3 souhaitent arrêter.

(Source : communiqué de presse)

Informations

- Unisanté Raisons de santé n°344 : Enquête sur l'usage et les représentations des cigarettes électroniques jetables (puffs) parmi les jeunes romand·es

- Addiction Suisse : Fiche d’information pour les parents

-

Document de référence

Un nouveau document de référence est destiné aux personnes, professionnelles ou non, accompagnant des personnes âgées en situation de handicap. Il vise notamment à mieux évaluer les symptômes.

De nombreuses personnes âgées ayant des déficiences intellectuelles présentent un état de santé souvent plus dégradé que celui du reste de la population. Cet état de fait s’explique entre autres par le manque de connaissances médicales des personnes qui les accompagnent. Des prestations d’assistance adaptées sont nécessaires pour permettre de maintenir et d’améliorer la santé des personnes âgées ayant des déficiences intellectuelles.

Pour les questions médicales au quotidien

Les personnes qui accompagnent et soutiennent les personnes âgées avec un handicap trouveront ces informations dans le nouveau document de référence des associations de branche d’Artiset, Curaviva et Insos.

Ce guide fait office de document de référence et aide à évaluer les symptômes. Cela peut être vital, tout particulièrement pour les personnes qui rencontrent des difficultés à communiquer et dont l’autonomie ou les capacités de discernement sont restreintes.

(Source : Artistet)

-

Fiche repère

Un document produit par une instance régionale de promotion de la santé, en France, donne des repères pour mieux comprendre les liens entre inégalités environnementales et les inégalités sociales de santé.

© IREPS

© IREPSAfin d’expliquer le concept d’inégalités environnementales en lien avec la santé, l’Instance régionale d’éducation et de promotion de la santé (IREPS) Auvergne-Rhône-Alpes vient de publier une fiche « Repères en prévention & promotion de la santé ». Ce document de six pages, richement référencé, commence par définir les inégalités environnementales, avant de proposer des pistes pour agir.

Il est notamment rappelé que les inégalités environnementales ne sont pas « une nouvelle sorte d’inégalités, « mais de la dimension environnementale des inégalités socioéconomiques » qui traversent la société à l’échelle d’un territoire, d’un pays et de la planète ». L’auteur de cette fiche mentionne également cinq domaines que touchent ces inégalités, parmi lesquels : L’exposition aux risques environnementaux, l’accès aux ressources naturelles et l’impact du mode de vie sur l’environnement.

(croc)

-

Ce livre s’adresse à toutes les personnes soucieuses de trouver quelques clés de compréhension pour penser la santé dans l’environnement et entamer une nécessaire transformation socioécologique des services de santé.

Par Jean Martin

« La question des liens entre santé et environnement nous renvoie à notre propre vulnérabilité » (François Gemenne, membre du GIEC, professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et à l’Université de Liège, dans la préface).

Un ouvrage majeur en matière de santé environnementale ; Une somme imposante, qui traite de manière approfondie de dimensions toujours plus importantes dans la pratique des soins. Récemment paru, Santé et environnement — Vers une nouvelle approche globale s’arrête sur ces aspects qui doivent aussi intégrer l'enseignement des professions de la santé.

Cette publication collective met en lumière les relations entre médecine/système de santé et le milieu dans ses multiples facettes, notamment en rapport avec les impacts sur la santé du dérèglement climatique et de la chute de la biodiversité, qui accroissent fortement notre vulnérabilité. La santé humaine dépend de la santé des écosystèmes, on le sait bien maintenant — c’est « l’interdépendance du vivant ».

Le patron de l'entreprise, Nicolas Senn, est professeur et responsable de la formation en médecine de famille à Lausanne. Avec son équipe, il s'est investi pour conceptualiser et décrire les problématiques auxquelles il s'agit de faire face. Il a entre autres mené des recherches sur l’impact des cabinets médicaux en termes d’émissions de gaz à effet de serre. Pour réaliser cet ouvrage, ses trois collègues et lui-même ont rassemblé quelque septante autrices et auteurs suisses, français·es et quelques Anglo-saxon·ne·s d’horizons disciplinaires différents. Il en résulte plus de quarante chapitres regroupés en cinq grandes parties :

- Concepts de la relation entre santé et environnement

- Santé et société

- Co-bénéfices santé — environnement

- Éléments pour la pratique clinique

- Système de santé et politiques publiques.

Parmi les sujets majeurs traités figurent l’importance de se référer au neuf limites planétaires, le modèle du donut de Kate Raworth qui veut trouver des solutions entre un plancher social de base à garantir et un plafond écologique à ne pas dépasser ou le concept de « One Health » (ou aussi « Planetary Health »), incluant les aspects sanitaires humains et animaux (zoonoses), de même que les questions sociales et économiques, formulées par notre compatriote Jakob Zinsstag. On y trouve aussi la mise en évidence de « La Grande Accélération », particulièrement manifeste depuis les années 1950, dont les multiples évidences ont été étudiées et popularisées par W. Steffen et coll. Les services écosystémiques, qui peuvent être définis comme « le bien-être fourni par la nature pour l’humain » - Nature's Contributions to People, voir p. 132 ss. ou les dangers croissants de la pollution de l’air et les risques toxicologiques, y compris l’écotoxicologie des médicaments, sont traités. Le sont également les questions d’écoanxiété ou solastalgie [1], de plus en plus présente, et d’autres aspects de santé mentale. Enfin, l’ouvrage porte sur les problématiques migratoires, les bénéfices liés à la mobilité active, à l’alimentation, au contact régulier avec la nature, ainsi que sur la science de la durabilité dans les services de santé.

Influence sur la santé des facteurs environnementaux

Devant le défi climatique, il importe que la médecine et le système de santé assument leurs responsabilités de contribuer à des pratiques soutenables, donc de garder à l’esprit les exigences de sobriété, voire de frugalité. Cette posture demandera, à divers niveaux, de faire des choix non aisés. Santé et environnement apporte à cet égard des bases solides, avec une multiplicité d’éclairages et d’angles d’attaque. Un tel contenu doit aujourd’hui faire partie du bagage des étudiant·e·s en médecine et des professions soignantes, ainsi que de tous les jeunes professionnel·le·s (étant entendu que l’ouvrage apportera beaucoup aux collègues moins jeunes aussi !).

Dans leur introduction, les directeurs et directrices de publication relèvent que « ne pas considérer l’influence des déterminants environnementaux de la santé dans la prise en charge peut même être vu comme un manque de professionnalisme, tant les preuves de leur influence sont abondantes ». Plus généralement d’ailleurs — et c’est ce sur quoi insiste la dernière partie du livre —, il faut réaliser que la prise en compte de ces facteurs questionne le fonctionnement même d’un système de santé productiviste, organisé autour d’une approche trop strictement biomédicale.

[1] « La solastalgie est une détresse profonde causée par les changements perçus comme irréversibles de notre environnement. En évoluant dans un monde qui semble s'autodétruire, certaines personnes finissent par être envahies d'un sentiment d'impuissance étouffant. (...) En quelque sorte, on peut dire que la solastalgie est un stress pré-traumatique. Cette sensation accablante pousse à divers symptômes : tristesse, anxiété, insomnie, anorexie, dépression » (Futura-Sciences.com)

Sous la dir. de Nicolas Senn et al. «Santé et environnement — Vers une nouvelle approche globale», Chêne-Bourg/Genève: RMS Éditions, 2022, 502 pages

-

Un rapport français compare les approches de communication en santé environnementale en périnatalité de cinq pays ayant la réputation d’être précurseurs en matière de santé environnementale. La Suisse en fait partie.

Des exemples concrets tirés du terrain destinés à inspirer d’autres démarches de prévention de santé publique en matière de périnatalité. Tel est le but d’un rapport réalisé en France par l’organisme Objectif santé environnementale. Pour ce faire, les actions de communication menées dans cinq pays ont été analysées.

Les expert·e·s ont ainsi examiné des actions issues d’Allemagne et de Suède, « deux pays européens historiquement très investis en matière de protection de l’environnement », du Canada et de la Suisse « deux pays hors-UE faisant des efforts dans le domaine de la santé environnementale », ainsi que du Japon, « pays asiatique ayant une démarche autour de la santé et du bien-être très élaborée, pragmatique et exhaustive ». Un des objectifs de cette étude était de déterminer si la communication en santé environnementale dans les cinq pays retenus pourrait être une source d'idées et une base de réflexion pour mieux informer, inciter à agir et promouvoir la culture en santé environnementale dans la population française, notamment auprès des futurs et jeunes parents.

Pour mener la recherche, les scientifiques ont analysé les actions qu’ils et elles ont réparties en onze catégories, telles que portails internet, hotlines, affiches publicitaires et expositions ou formations en ligne. A la suite de cette enquête, un top 10 des outils de communications potentiellement reproductibles et transposables en France a été compilé. Cette liste comprend notamment des actions d’affichage publicitaire en ville ou sur les bus, la labellisation de pharmacies « amies de bébés », les parents référents des quartiers et parrains / marraines des futurs et jeunes parents, ainsi que les ateliers papa / second parent.

Selon le rapport, « la Suisse est bien classée sur l’index de performance environnementale (EPI) ». Et de souligner l'influence du fédéralisme sur les campagnes de prévention : « Étant découpée en partie francophone et germanophone, avec aussi une forte implication des administrations des cantons, les actions mises en place sont souvent spécifiques à ces derniers et n’ont pas le même résultat que des directives nationales. A l’instar de l’Allemagne (étant un État fédéral), il n’y a pas qu’une seule approche définie par l’État, mais des approches très hétérogènes. » Puis de souligner l’engagement de notre pays en matière d’environnement : « Il est aussi important de noter que beaucoup d’actions sont moins visibles en Suisse, car la population est déjà sensibilisée, possédant une véritable culture générale en santé environnementale. En effet, la Suisse, comme l’Allemagne, a engagé des actions concrètes avec un pic d’actions il y a déjà plus de vingt ans, notamment à la suite du Sommet de la Terre de Rio, en 1992. »

Dans les actions menées en Suisse relevées par les expert·e·s figurent des fiches d’information créées par la Ligue contre le cancer, des campagnes de sensibilisation menées auprès du personnel des lieux de vie enfantine, ou encore l’application développée par la Fédération romande des consommateurs permettant de scanner les produits cosmétiques pour en connaître la composition.

(croc)

Ragnar Weissmann et al., «Approches de communication en santé environnementale dans cinq pays — femmes enceintes et petite enfance». France, 2021, 17 pages

-

Coïncidences trompeuses, biais de confirmation, stéréotypes influencent nos jugements et décisions. Pascal Wagner-Egger, enseignant en psychologie sociale et en statistiques à Fribourg, explique comment déjouer ces mécanismes.

Pascal Wagner-Egger © David Marchon

Pascal Wagner-Egger © David Marchon(Reiso) Dans votre livre, « Méfiez-vous de votre cerveau », vous passez en revue trente biais cognitifs qui faussent notre jugement. Que sont-ils et à quoi sont-ils dus ?

(Pascal Wagner-Egger) Les biais cognitifs sont des erreurs de jugement commis par notre cerveau ou nos comportements sociaux. L’hypothèse est que l’évolution a mis en place un système de pensée intuitif et rapide assurant la survie de l’organisme qui engendrerait ces biais cognitifs et sociaux. Celui de la corrélation illusoire, par exemple, crée un lien entre deux évènements qui se sont produits par simple coïncidence. Si vous êtes insomniaque à plusieurs reprises pendant la pleine lune, vous allez être tenté·e d’attribuer votre mauvais sommeil à cette phase lunaire. Cependant, les fois où vous ne dormez pas et qu’il fait nuit noire, vous n’allez pas penser : « Quelle belle absence de pleine lune ce soir ! », et n’allez pas non plus vous rappeler des nuits — avec ou sans pleine lune — pendant lesquelles vous ne vous êtes pas réveillé·e. Pour savoir si la présence de la lune influence le sommeil, il faudrait faire de longues et difficiles études scientifiques (lesquelles montrent que les phases de la lune n’ont pas d’effet sur le sommeil).

De par notre cerveau « archaïque », sommes-nous destiné·e·s à être victimes de ces biais ?

Non, car nous pouvons lutter mentalement pour ne pas tomber dans le panneau. Le système de pensée rapide n’est pas le seul que nous avons. Nous disposons aussi d’un esprit critique, d’une pensée scientifique. Nous pouvons plus facilement inhiber ces biais cognitifs lorsque nous les connaissons et savons ainsi les reconnaître. Cela étant, tous les biais cognitifs ne sont pas négatifs, certains peuvent avoir une utilité. L’effet placebo est un bon exemple.

Ces erreurs de jugement peuvent-elles être dangereuses ?

Lorsque certaines personnes utilisent les biais cognitifs pour manipuler autrui, oui. Les gourous des sectes savent bien les combiner. Par exemple, le biais de supériorité illusoire peut être utilisé avec des adeptes en devenir. Leur faire croire qu’ils·elles sont à haut potentiel, mais que leur famille les a dénigré·e·s est un bon moyen de les rallier à la cause. L’effet de conformisme porte également ses fruits dans un tel contexte. Chaque adepte va être poussé·e à ressembler aux autres en gommant son individualité, et à accepter comme les autres les dogmes du·gourou. Le récent drame de Montreux, où une famille entière s’est défenestrée et tuée, est un triste exemple du pouvoir des biais cognitifs et des croyances…

Dans un autre contexte, l’escalade d’engagement peut ruiner quelqu’un·e. Ce processus social et cognitif pousse une personne à des comportements de plus en plus extrêmes, comme celui de jouer à un jeu d’argent des sommes de plus en plus fortes afin de « se refaire ».

(Propos recueillis par Yseult Théraulaz)

Méfiez-vous de votre cerveau, Gilles Bellevaut et Pascal Wagner-Egger, Editions 41, 2022, 152 pages

-

Un document rédigé par des spécialistes de la santé au Canada éclaire comment une approche intersectionnelle permet d'établir des programmes de santé publique efficaces, qui biffent les iniquités.

L’intersectionnalité, c’est quoi ? Ce terme, peu connu du grand public, est expliqué dans un document créé par le Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé canadien qui regroupe des expert·e·s du domaine de la santé publique et des discriminations.

On peut y lire : « L’intersectionnalité renvoie à un concept, à un cadre, à une approche, à une méthode analytique ou à un mouvement servant à mettre en évidence l’injustice sociale et à prendre des mesures pour y remédier. Une approche intersectionnelle de la santé publique repose sur la reconnaissance de la complexité́ et de la diversité́ de l’expérience humaine. Elle nous aide à considérer les manières dont s’entrecroisent les systèmes de pouvoir et d’oppression comme le racisme, le classisme et le sexisme. Elle jette une lumière sur l’influence de ces systèmes sur la santé et le bien-être des individus, une influence exercée différemment selon la position sociale et l’identité́ sociale, comme le genre, la race et la classe, et qui diffère et se chevauche pour chaque personne. »

En d’autres termes, les iniquités augmentent encore lorsque les différentes formes de discriminations interagissent entre elles. Le document donne l’exemple des femmes noires du Canada pour lesquelles l’effet du racisme et du sexisme les rend particulièrement vulnérables au VIH : « En santé publique, une intervention intersectionnelle viserait par conséquent à agir sur l’ensemble de ces nombreuses formes d’oppression et des interconnexions sous- jacentes, non pas sur chacune isolément. »

Le document fourni des pistes pour une meilleur évaluation des situations et ainsi une meilleure orientation des interventions.

(YT)

Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé. « Intersectionnalité: Parlons-en ». Antigonish (NS): CCNDS, Université St. Francis Xavier, 2022, 15 pages

-

Un groupe de sept associations belges abordent les questions liées au sexe, aux drogues et au respect dans une série de documents audio intéressants.

C’est quoi le consentement ? Peut-on être consentant·e malgré la consommation de substances psychotropes ? Comment se faire respecter en soirée ? Ces questions et bien d’autres sont abordées dans une série de podcasts réalisées par le groupe de travail belge baptisé « Sexe, drogues et consentement » qui réunit sept associations actives dans ce domaine.

C’est quoi le consentement ? Peut-on être consentant·e malgré la consommation de substances psychotropes ? Comment se faire respecter en soirée ? Ces questions et bien d’autres sont abordées dans une série de podcasts réalisées par le groupe de travail belge baptisé « Sexe, drogues et consentement » qui réunit sept associations actives dans ce domaine.Les trois épisodes audio — un sur le consentement, un sur les limites, un sur la communication — donnent la parole à des jeunes. Sans tabou, ils et elles parlent de leurs expériences, bonnes ou mauvaises. Ils et elles parlent de leurs propres limites, de comment les faire respecter et comment être attentif·ve aux limites des autres. Ainsi, une jeune femme explique qu’elle n’a pas insisté lorsque son copain lui a dit qu’il n’avait pas envie d’un rapport sexuel. « Il était choqué que j’accepte son non ! Son ex-copine lui aurait fait une scène m’a-t-il dit ! »

Les podcasts regorgent d’information, de définition, d’explications sur ces questions parfois encore taboues tout en laissant parler les jeunes avec leur langage fleuri et leurs expériences variées.

(Yseult Théraulaz)

-

En trente minutes, les cinq formes principales de cette maladie sont expliquées dans un document audio. Avec des conseils à la clef.

© Ligue suisse contre le rhumatismeLa Ligue suisse contre le rhumatisme propose un podcast sur cette maladie qui touche plus de deux millions de personnes en Suisse. Le premier épisode donne la parole à la Dre Diana Dan, médecin spécialisée en rhumatologie au CHUV.

© Ligue suisse contre le rhumatismeLa Ligue suisse contre le rhumatisme propose un podcast sur cette maladie qui touche plus de deux millions de personnes en Suisse. Le premier épisode donne la parole à la Dre Diana Dan, médecin spécialisée en rhumatologie au CHUV.La spécialiste commence par expliquer la notion de rhumatisme, qui comprend plus de deux cents maladies, classées en cinq catégories : rhumatismes inflammatoires, des parties molles, du dos, des os et tissus conjonctifs, dus à la dégénérescence du cartilage.

Ces maux ne touchent pas que l’appareil locomoteur, mais également la peau, les yeux, entre autres organes. Elles peuvent se manifester par des douleurs mineures, mais aussi avoir des conséquences très invalidantes avec des déformations des articulations et des atteintes aux organes internes.

La médecin précise que l’entourage des malades n’est pas toujours conscient de la situation car souvent le rhumatisme ne se voit pas, bien qu’il puisse être très douloureux.

Le podcast, d’une durée d’environ 30 minutes, apporte un éclairage utile sur la question, tant pour les personnes atteintes, que leurs proches. Il fournit également des conseils pour prévenir certaines de ces maladies rhumatismales.

(YT)

-

Bande dessinée

La sociologie, ça sert à quoi ? La question a guidé la création d’une bande dessinée vouée à « démystifier » la discipline. Trois questions à l’un de ses auteurs, Thomas Jammet, adjoint scientifique à la HETS-Fribourg.

Thomas Jammet, co-auteur de la BD. © HETS-FR

Thomas Jammet, co-auteur de la BD. © HETS-FR(REISO) Dans la genèse de l’histoire, le personnage explique vouloir créer une bande dessinée sur la sociologie pour que l’ouvrage soit lu. La sociologie est-elle donc si méconnue dans la population ?

(Thomas Jammet) Cette première scène expose en effet l’ambition de l’ouvrage et rappelle l’origine du projet, qui a amené deux « jeunes » sociologues à réfléchir à un moyen de promouvoir leur discipline d’une manière originale et accessible. Le fait est que la sociologie est largement méconnue du grand public. D’une part, les ouvrages et articles scientifiques publiés par des sociologues sont rarement lus au-delà du cercle (relativement fermé) des spécialistes de la discipline. D’autre part, dans de nombreux pays, dont la Suisse, la sociologie n’est pas enseignée au gymnase/lycée, et demeure donc mystérieuse pour les étudiant·e·s qui commencent leur cursus de formation. Plus largement, les connaissances produites par les sciences sociales sont souvent critiquées dans l’arène médiatique, au prétexte qu’elles excuseraient des comportements problématiques dont elles cherchent à comprendre et à expliquer les mécanismes. La bande dessinée nous est apparue comme un bon format pour favoriser l’accès aux savoirs sociologiques : le dessin de LDUD participe incontestablement à rendre les explications plus « parlantes » et permet d’introduire un humour visuel qui renforce l’autodérision dont font preuve les auteurs.

À quel point votre quotidien vous a inspirés dans la création des planches ?

Avec Daniel Burnier, nous avons cherché à ancrer les scènes dans le quotidien pour montrer la manière dont les questionnements des sociologues partent souvent de situations ordinaires, en apparence banales, qui permettent d’interroger diverses facettes de la vie sociale. De nombreuses scènes sont inspirées de situations vécues, que nous avons accentuées et déformées de manière humoristique. C’est notamment le cas de la scène où une journaliste pose des questions étranges sur les animaux de compagnie, ou encore de celle où les deux sociologues s’agacent devant les demandes de révision adressées à l’un de leurs articles.

Notre souhait est que cet ouvrage puisse donner envie à des gens d’en apprendre plus sur les sciences sociales et les questionnements auxquels elles invitent.

La plupart des scènes montrent surtout des événements courants de la vie quotidienne qui suscitent des interrogations chez une petite fille, auxquelles son papa sociologue cherche à répondre… de manière parfois un peu compliquée. Il faut dire aussi que certaines scènes se moquent (gentiment) des petits défauts des sociologues, qui tendent souvent à être très sérieux et peu intelligibles. Ce livre n’est pas un manuel illustré de sociologie, mais plutôt une lecture personnelle et décalée de sa pratique.

Qu’aimeriez-vous que les lectrices et lecteurs conservent en mémoire lorsqu’elles et ils referment votre bande dessinée ?

Notre BD a l’ambition d’être à la fois drôle et instructive. C’est la raison pour laquelle douze notes illustrées figurent à la fin de l’ouvrage, pour présenter une poignée de sociologues qui nous ont marqués ainsi que certaines notions importantes qui peuvent éclairer la compréhension de la société dans laquelle nous vivons. Notre souhait est que cet ouvrage puisse donner envie à des gens d’en apprendre plus sur les sciences sociales et les questionnements auxquels elles invitent.

(Propos recueillis par Céline Rochat)

Burnier D., Jammet T., et LDUD. « Au secours, mon papa est sociologue ! », Ed. Livreo-Alphil, 2022, 60 pages

-

Un rapport pointe du doigt la méconnaissance des professionnel·le·s confronté·e·s à ces demandeur·euse·s d'asile dont l'orientation sexuelle et affective est criminalisée dans leur pays d'origine.

© ODAE

© ODAEL’Observatoire romand du droit d’asile et des étranger·e·s (ODAE) a constaté, dans son dernier rapport, qu’il n’existe pas de reconnaissance systématique du statut de réfugié·e en Suisse romande lorsque l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, ou encore les caractéristiques sexuelles sont criminalisées dans le pays d’origine.

L’ODAE relate une méconnaissance et une absence de formation des professionnel·le·s en lien avec ces thématiques. Il note que les autorités, tout comme le personnel en charge de l’accueil ou de la santé, font souvent preuve de préjugés et de discriminations. L'Observatoire mentionne que les stéréotypes ont la vie dure et que le cadre dans lequel ces personnes sont accueillies n’est pas adéquat, entravant le bon déroulement de la procédure d’asile.

L’Observatoire relève également l’absence de chiffres et de recherches permettant de quantifier les discriminations et violences vécues. Cela a pour conséquence une invisibilisation des personnes de la communauté LGBTIQ+ qui requièrent l’asile et des discriminations lors de leur prise en charge.

Une série de mesure sont préconisées, comme une meilleure protection internationale via une reconnaissance du statut particulier de la personne LGBTIQ+ ; une adaptation des foyers d’accueil cantonaux qui devraient prévoir des hébergements privés ; une prise en charge des soins adéquate et adaptée aux besoins spécifiques de la personne ; un soutien financier à l’intention des associations qui déploient des ressources pour renforcer l’inclusion des migrant·e·s de la communauté, ainsi que la mise en place de statistiques spécifiques sur les demandes d’asiles des personnes LGBTIQ+.

(ODAE/YT)

Voir le rapport complet et les témoignages vidéos réalisés par l'ODAE

-

Co-auteur du livre Le cerveau pense-t-il au masculin ?, Pascal Gygax s'applique à démontrer au quotidien en quoi l'utilisation du langage inclusif et épicène n'a rien de futile, et contribue à une meilleure égalité des genres. Interview.

S'il déchaîne les passions et que d'aucuns n'y voient aucun intérêt, le langage épicène et inclusif s'inscrit pourtant comme un outil essentiel à une meilleure égalité sociale. Psycholinguiste et psychologue cognitif à l'Université de Fribourg, Pascal Gygax détaille en quoi l'utilisation d'un « masculin générique » pose des problèmes au cerveau humain en termes de représentativité des genres.

Pascal Gygax, psycholinguiste © P.G.

Pascal Gygax, psycholinguiste © P.G.(REISO) Avant de commencer, mettons-nous d’accord : quelle sont vos définitions du langage épicène et inclusif ?

(Pascal Gygax) Le langage inclusif est une expression globale qui comprend tous les outils linguistiques se détournant de l’utilisation du masculin comme valeur par défaut. Par exemple, au lieu d’écrire Les lecteurs qui lisent ce texte vont remarquer qu’il est écrit en langage inclusif, on peut choisir Vous qui lisez ce texte allez remarquer qu’il est écrit en langage inclusif (ce qu’on appelle l’adressage direct), Les personnes qui lisent ce texte vont remarquer qu’il est écrit en langage inclusif (ce qu’on appelle le langage épicène), ou encore Les lectrices et lecteurs qui lisent ce texte vont remarquer qu’il est écrit en langage inclusif (ce qu’on appelle un doublet). Ces trois formes de langage inclusif sont possibles ici. Notez, pour la petite histoire, que l’expression écriture inclusive nous vient de théologiennes protestantes nord-américaines des années 1970 qui souhaitaient proposer des reformulations plus inclusives de passages de la Bible (par ex., parler de l’enfant de Dieu au lieu du fils de Dieu). Julie Abbou a d’ailleurs écrit un article passionnant sur l’histoire de l’expression.

D’aucuns estiment que l’utilisation exclusive du masculin dans son sens dit « neutre » suffit à inclure les représentations d’autres genres que les hommes dans le langage. Pourtant, les recherches montrent que ce n’est pas le cas, n’est-ce pas ?

Il faut en effet comprendre que la forme grammaticale masculine, par son ambiguïté sémantique, pose des problèmes à notre cerveau. La forme masculine est ambiguë, car elle peut vouloir dire (1) un ou des hommes (sens dit spécifique), (2) une ou plusieurs personnes dont on ne connaît pas le genre (son sens dit neutre), (3) une femme et plusieurs hommes (un sens dit mixte, pour la forme plurielle), (4) un homme et plusieurs femmes (un autre sens dit mixte, pour la forme plurielle également) ou (5) un homme, une femme, et plusieurs personnes non binaires (encore un autre sens dit mixte, pour la forme plurielle également). Or notre cerveau rencontre souvent des difficultés avec n’importe quelle ambiguïté, et pour résoudre cette ambiguïté, il aura tendance à spontanément choisir le sens le plus simple et le plus fréquent, ici, masculin = homme. Pour résumer les cinquante ans de recherche sur l’interprétation du masculin, nous pouvons affirmer que la notion même d’un masculin générique, qui ne se référerait pas directement à un ou des hommes, est tout simplement incompatible avec la manière dont fonctionne le cerveau humain. Il est intéressant de constater qu’il n’existe pratiquement aucune controverse là-dessus dans les études empiriques sur le sujet. En terme sociologique, l’utilisation du masculin va donc nourrir un prisme masculin, ou androcentré, c’est-à-dire un prisme où les hommes sont constamment mis en avant et placés au centre de notre société, comme une valeur par défaut.

À la question « Le langage inclusif est-il essentiel ? », la réponse est donc simple : cela dépend de ce que vous souhaitez faire. Si sortir du prisme masculin – dans le travail social et les soins notamment, pour promouvoir une égalité entre les genres dans les pratiques – est une priorité, alors oui.

Parmi les réticences quant à l’adoption du langage inclusif, vous parlez de freins linguistiques et de freins sociétaux. Le sont-ils réellement ?

Arrêtons-nous d’abord sur l’aspect linguistique. Parmi les outils disponibles à un langage plus inclusif, nombreux sont ceux qui existent déjà en français, comme ceux déjà évoqués. Il n’y a là aucun frein linguistique. Par contre, certains outils sont nouveaux, à l’image des formes contractées (ou abrégées) des doublets, qui présentent parfois de nouvelles typographies, comme le point médian (par ex., les assistant·es social·es). On peut aimer, ou pas, ces nouvelles typographies, mais elles ne représentent qu’une petite partie de l’écriture inclusive, et ne sont pas forcément indispensables. On peut tout à fait écrire un texte en écriture inclusive sans points médians, comme le présent texte. À ce sujet, il s’agit de relever que ces formes ne sont pas si novatrices que ça, puisque le français accepte depuis longtemps l’utilisation de formes contractées ou abrégées, telles que par ex., M. et Mme Dupond, 300fr., ou le(s) verre(s). D’autres formes nouvelles se réfèrent à des notions que notre société a, jusqu’à maintenant, peiné à exprimer (et à accepter !), comme la non-binarité de genre. Ici, le français a besoin d’évoluer. Le « x » dans les formes contractées (l’assistant·e·x), ou certains néologismes (par ex., les collaborateurices) en font partie. Alpheratz [1], linguiste à la Sorbonne, a écrit un livre fascinant sur ces nouvelles possibilités lexicales, ainsi que sur des nouveautés grammaticales possibles.

Il existe effectivement un problème d’invisibilité pour toutes les personnes ne s’identifiant pas à la catégorie homme, et cela perdurera si nous continuons à asseoir notre langue sur le masculin. Maintenant, cette invisibilité se mêle à d’autres facteurs qui, ensemble, vont impacter la prise en charge de bénéficiaires de l’action sociale.

Mais justement, on trouve de nombreuses réticences à ces nouvelles formes linguistiques. Est-ce une forme d’incarnation du « c’était mieux avant » ?

En quelque sorte, oui. On entend souvent des arguments qui visent à protéger un français « pur », mais ce genre d’arguments vient souvent d’une mauvaise compréhension de l’évolution de la langue. Le français est une langue vivante, qui a toujours bougé, souvent d’ailleurs pour des raisons politiques. Par exemple, comme le montre Eliane Viennot, l’accord masculin par défaut s’impose (progressivement) car les grammairiens du 17ème siècle y voient le signal que « le mâle est plus noble que la femelle ». On entend aussi parfois que si l’Académie française ne valide pas ces nouveaux usages, ils ne devraient pas exister. Pourtant, cette institution n’a pas vraiment son mot à dire. Dans leur livre Le français est à nous !, où elles rappellent notamment la manière dont le français a toujours été politisé, Maria Candéa et Laélia Véron l’expliquent en détail. De fait, l’Académie française n’a qu’un seul mandat, celui de publier un dictionnaire des usages. Elle a essayé, en 1932, de publier une prise de position sur la grammaire française, mais a dû essuyer une vague d’indignation, tellement il y avait d’erreurs. C’est, en fait, assez normal, puisque l’Académie n’a (presque) jamais invité des spécialistes du langage. Notons également que son dernier dictionnaire date de 1935, ce qui n’est pas très récent ! Et dans sa nouvelle version annoncée pour parution prochainement, dont une partie est déjà accessible en ligne, on trouve des définitions assez anachroniques. Une ambassadrice, par exemple, n’y est (toujours) rien d’autre que la femme de l’ambassadeur…

Dans votre livre, les freins sociétaux sont notamment décortiqués dans un chapitre intitulé « Pourquoi tant de haine ? »...

Nous avons en effet intitulé ce chapitre de la sorte en référence aux nombreuses études scientifiques menées, par le passé et actuellement, sur ces freins sociétaux. En deux mots, les recherches montrent que trois facteurs semblent être déterminants dans notre rapport à l’écriture inclusive : le sexisme, le conservatisme, et la croyance dans un monde juste. Ce dernier facteur est particulièrement intéressant : il implique que certaines personnes pensent qu’il existe une sorte de force universelle et naturelle, seule responsable de la conjoncture du monde. Pour elles, l’écriture inclusive vient bouleverser ce monde juste. D’une certaine manière, ces personnes pensent que l’androcentrisme est dans l’ordre naturel des choses. On constate d’ailleurs que des partis politiques sont plus enclins à vouloir freiner toute forme d’écriture inclusive. Quelques politiciens en France ont même proposé des peines de prison pour toute personne utilisant un langage inclusif (j’imagine qu’ils pensaient au point médian, car il est écrit sur toutes les cartes d’identité françaises né(e) le, ce qui engorgerait sûrement les prisons…). Donc oui, il existe des freins sociétaux, principalement liés au conservatisme et au patriarcat, probablement. Mais comme déjà précisé, beaucoup de recherches sont encore en cours.

En étant invisible dans le langage, les femmes risquent-elles, notamment en matière de travail social ou de soins, d’être traitées ou prises en charge différemment que les hommes ?

C’est une vaste question. Ce qui est certain, c’est que le langage ne va pas à lui seul résoudre toutes les problématiques liées au travail social. De fait, aucune mesure isolée n’y parviendra. Néanmoins, il existe effectivement un problème d’invisibilité pour toutes les personnes ne s’identifiant pas à la catégorie homme, et cela perdurera si nous continuons à asseoir notre langue sur le masculin. Maintenant, cette invisibilité se mêle à d’autres facteurs qui, ensemble, vont impacter la prise en charge de bénéficiaires de l’action sociale. Comme pour bien d’autres domaines, le travail social — et de manière plus globale les politiques sociales — souffre d’androcentrisme, de stéréotypies et de rapports de pouvoir. La langue est une entrée intéressante pour réfléchir à ces questions, mais elle doit être complémentaire à beaucoup d’autres actions et réflexions.

En quoi la modification des habitudes de langage aujourd’hui, que ce soit à l’écrit et à l’oral, est-elle importante pour demain ?

On peut reformuler la question de la manière suivante : en quoi la déconstruction du prisme androcentré de notre société (dont l’histoire est très longue !) est-elle importante pour demain ? Et là, encore une fois, tout dépend de ce que l’on souhaite pour demain. Si notre intérêt porte sur une plus grande diversité des aspirations professionnelles des enfants et sur une vision plus égalitaire de toutes les catégories possibles de genre, par exemple, certaines habitudes langagières — mais pas seulement — méritent d’être modifiées, en tout cas d’être rediscutées. Ce qui est important ici, c’est que les enfants s’accommodent probablement assez facilement de différentes formes d’écriture inclusive, et même de modifications grammaticales plus inclusives et logiques. Par exemple, l’accord de proximité (le fait d’accorder au plus proche, comme dans l’expression « certaines régions et départements ») sera plus simple et plus logique pour des enfants, en tout cas plus logique que l’accord au masculin par défaut (par ex., « certains régions et départements »). Pour les filles, qui intègrent très vite que le masculin se réfère plutôt aux garçons (puisqu’on leur parle à elles au féminin), la notion du masculin qui l’emporte est quand même un peu étonnante.

Mais encore une fois, le prisme masculin semble également satisfaire une certaine partie de la population, qui souvent ne se rend pas forcément compte des rapports de pouvoir et de la notion même de privilèges.

(Propos recueillis par Céline Rochat)

Pour aller plus loin

Pascal Gygax et Sandrine Zufferey, co-auteur et co-autrice du passionnant livre Le cerveau pense-t-il au masculin ? — Cerveau, langage et représentations sexistes avec Ute Gabriel viennent de participer à deux épisodes du podcast Les couilles sur la table intitulés « Masculin neutre : écriture exclusive », tout juste publié sur la plateforme Binge audio. Créé en 2017, ce programme emmené par la journaliste française Victoire Tuaillon comptabilise plus de 15 millions d'écoutes. Il vise à questionner les masculinités et ses conséquences sur la société, grâce notamment à l’intervention de scientifiques.

Pascal Gygax et Sandrine Zufferey, co-auteur et co-autrice du passionnant livre Le cerveau pense-t-il au masculin ? — Cerveau, langage et représentations sexistes avec Ute Gabriel viennent de participer à deux épisodes du podcast Les couilles sur la table intitulés « Masculin neutre : écriture exclusive », tout juste publié sur la plateforme Binge audio. Créé en 2017, ce programme emmené par la journaliste française Victoire Tuaillon comptabilise plus de 15 millions d'écoutes. Il vise à questionner les masculinités et ses conséquences sur la société, grâce notamment à l’intervention de scientifiques.Bibliographie

- Abbou, J. (2022). Inclusive Writing : Tracing the Transnational History of a French Controversy. Gender and Language.

- Alpheratz (2018). Grammaire du français inclusif. Éditions Vent solars.

- Candea, M. & Véron, L. (2019). Le français est à nous ! Petit manuel d’émancipation linguistique. La Découverte.